はじめに

小動物獣医療における悪性腫瘍に対する治療は外科療法、放射線療法、抗癌剤を用いた全身療法に大別される。その中でも外科療法は腫瘍選択性のある放射線療法や全身療法と比較して多岐にわたる悪性腫瘍の治療選択肢である。また、多くの悪性腫瘍を根治させる事のできる唯一無二の治療選択肢でもある。悪性腫瘍に対する根治を目的とした外科療法の成功率は初回手術時が最も高く、やり直しとなる2回目以降の手術では低下する。そのため、最初の手術で根治を成功させるためにも、治療に関わる獣医師は、正しい腫瘍外科の知識と技術が必要となる。そこで今回のシリーズでは腫瘍外科の考え方や基礎的技術に関して解説していく予定である。

腫瘍外科の長所と短所(図1)

腫瘍の治療として外科療法を選択するうえで、獣医師はまず外科療法の長所と短所を理解しなければならない。外科療法の長所は、即座にかつ完全に病巣を取り除くことができる点にある。放射線療法や化学療法は、たとえ感受性があったとしても複数回の治療が必要である。また、解剖学的に放射線の届きにくい部位に発生した腫瘍や、巨大な腫瘍では、効果が不十分な領域や治療に対する耐性が生じ病巣が残存する可能性がある。その一方で、外科療法は適切な切除を実施できれば1回の手術で病巣を完全に取り除くことができる治療である。

短所はあくまでも局所療法にすぎない点である。つまり、腫瘤として触知可能もしくは肉眼で確認できる病巣およびその周辺の腫瘍細胞は取り除くことができるが、触ることも見ることもできない転移性の腫瘍細胞は取り除くことができない。また、形態や生体機能の欠損もまた短所の1つである。外科療法は生体の一部を取り除く治療になるため、腫瘍の大きさや侵潤の程度により多かれ少なかれ容貌の変化や機能の欠損を伴う。他の短所としては麻酔が必要な事や生体に手術侵襲が加わる点が挙げられる。腫瘍症例の多くは老齢であり何らかの基礎疾患(心疾患や腎疾患など)を有しており、さらに腫瘍による二次的影響により全身状態の低下を呈す。そのため、生体に負担のかかる外科療法は基礎疾患や全身状態を悪化させる可能性がある。

他の腫瘍治療法(放射線治療、全身療法など)の長所や短所はここでは割愛するが、獣医師はこれらに関しても理解したうえで、様々な治療選択肢の中から外科療法を選択しなければならない。

腫瘍治療の目的

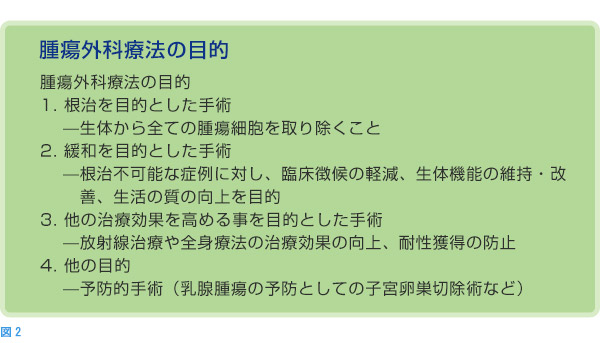

腫瘍を外科的に切除する際、どのような目的で腫瘍を切除するのかを明確にすることは手術計画をたてるうえで重要となる。腫瘍の外科的切除法の種類は後述するが、獣医師はそれぞれの目的に合った切除法を選択しなければならない。腫瘍の外科療法の目的は根治を目指したものか否かにより分類される(図2)。

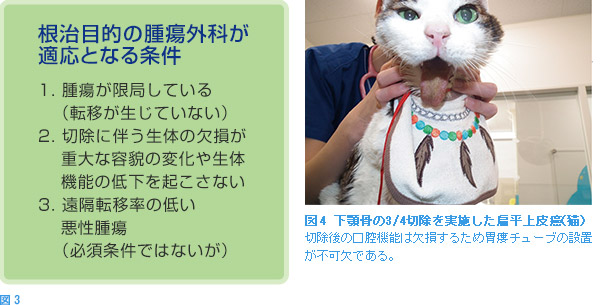

根治目的の外科療法は文字通り生体から全ての腫瘍細胞を取り除くことを目的とした治療である。そのため積極的な切除が必要となることが多いが、根治目的の外科療法が適応となる症例は以下の条件が必要となる(図3)。

第一の条件は腫瘍が限局している事である。これは生体内において腫瘍細胞が切除する病変(つまり、原発巣)に限局しており、他臓器への転移や播腫が生じていない事である。外科療法はあくまでも局所療法であるため、遠隔転移が生じている場合、原発巣を積極的に切除しても根治は望めない。また、所属リンパ節転移が生じている場合、原発巣とともに所属リンパ節の摘出を行うが、所属リンパ節転移がない場合と比較して根治率は低下する。従って、獣医師は腫瘍細胞が原発巣に限局しているかどうか(転移が生じていないかどうか)、注意深く検査し、根治手術が可能かどうかを判断しなければならない。

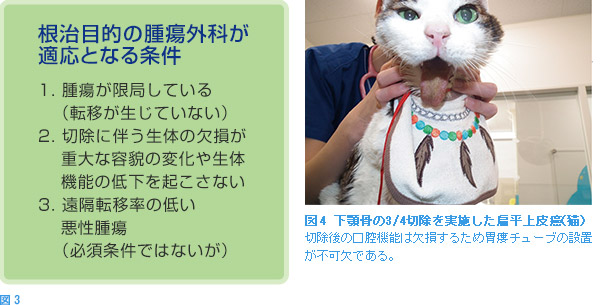

第二の条件は、根治のために必要な外科療法に伴う生体の欠損が、重大な容貌の変化や生体機能の低下を引き起こさない事である。外科療法の短所でも述べたが、積極的な切除が求められる事の多い根治目的の外科療法は、さらに多くの正常組織を失う事が多いためそのリスクが生じる可能性が高い。例えば、口腔の悪性腫瘍に対し顎骨切除が実施された際、その程度により口腔の機能(特に採食や飲水)は低下し生活の質の低下を招く(図4)。従って、獣医師はどのように腫瘍を切除すれば根治が可能かを考えるとともに、その切除によりどの程度容貌の変化や生体機能の低下が生じ、それが症例および飼い主に受け入れられるかどうか考えなければならない。

第三の条件は、必須条件ではないが、腫瘍の種類が遠隔転移率の低い腫瘍である事である。悪性腫瘍の中には手術計画時に明らかな転移が認められなくても手術後高率に転移が生じるような悪性度の高い腫瘍が存在する。詳細は後述するが、犬骨肉腫や犬脾臓血管肉腫などはその代表例である。計画する根治的な手術による生体への影響が大きければ大きいほど、切除する悪性腫瘍の挙動は正確に把握しておくべきである。そのため、獣医師は正確な術前の診断を行い、診断のついた各々の腫瘍の特性をよく理解し、手術計画時に転移がなくても腫瘍の特性から根治が可能なのかどうかを判断する必要性がある。

緩和目的で実施される外科療法は、多くが根治不可能な症例に実施される(図2)。緩和目的の外科療法の目標は、腫瘍に伴う臨床徴候の軽減や生体機能の維持や改善、生活の質の向上であり、延命は必須の目標ではない。巨大な腫瘍のため根治的手術が不可能な症例や遠隔転移が生じているために局所療法では根治が不可能な症例などで適応となるが、切除の程度は決して生活の質を下げるものであってはならない。そのため、積極的な切除が実施されることは少ない。しかしながら、稀ではあるが遠隔転移が存在し根治が不可能であっても、転移病巣が全身に及ぼす影響が軽度であり、遠隔転移の進行にまだ時間を有する場合には、局所制御のために積極的な外科療法をする場合もある。従って、緩和目的であってもどの程度の外科切除を行うかに関して、獣医師は慎重に判断しなければならない。また、腫瘍外科は他の腫瘍治療(放射線治療や化学療法)をより効果的にする事を目的に用いられる事もある。放射線治療や化学療法の多くは活発に増殖する腫瘍細胞に対し殺細胞効果を示す。しかしながら、例えば巨大な腫瘍の場合、血液供給不足により低酸素や低栄養となり腫瘍細胞の増殖は低下し、たとえ放射線治療や化学療法に感受性を示す腫瘍であってもその効果は低下する。そのため、腫瘍外科により腫瘍の減容積を行うことは残存する腫瘍細胞に対する血流を回復させ増殖を活発にし、放射線治療や全身療法の感受性を高め、耐性の獲得を防止し感受性を維持する効果もある。

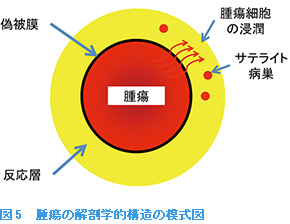

腫瘍の解剖学的構造

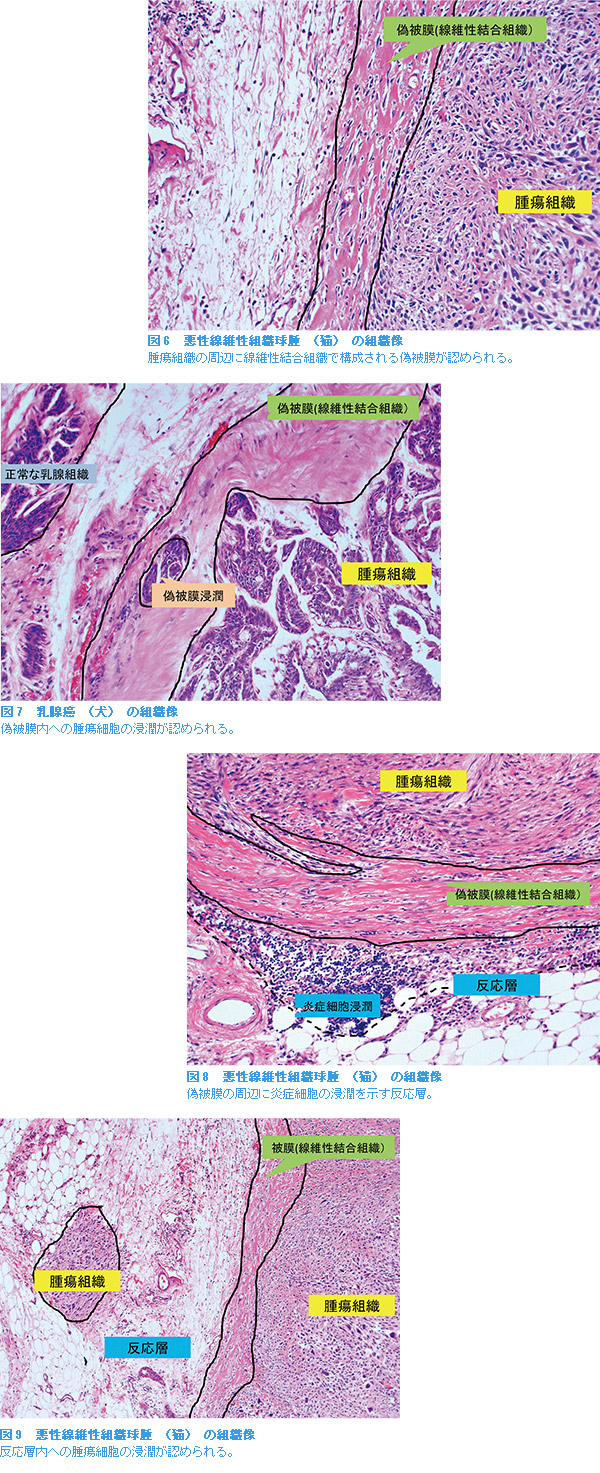

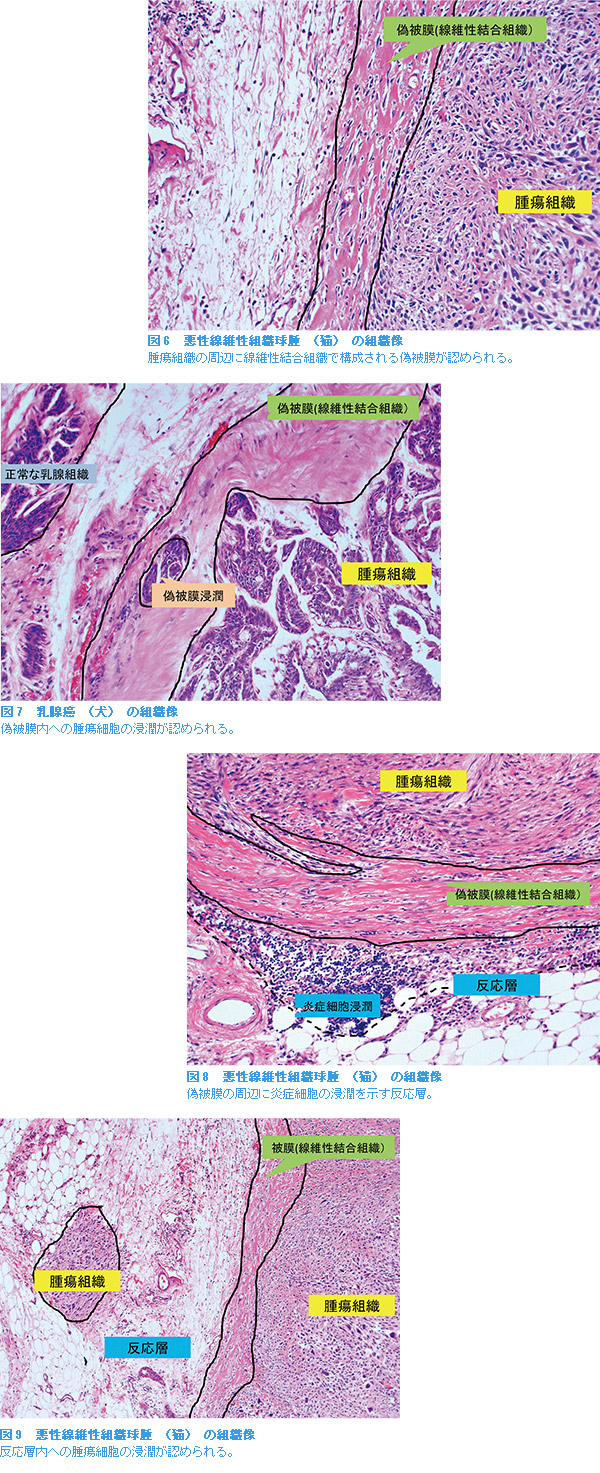

腫瘍の切除法は様々存在するが、この切除法を理解する上でまず獣医師は腫瘍の解剖学的構造を理解しておく必要がある。特に根治目的で腫瘍切除を行う場合にはその理解が重要となる。一般的な腫瘍の解剖学的構造の模式図を図5に示す。腫瘍は中心に腫瘍細部が密集した病変が存在する。その周辺に偽被膜と呼ばれる肉眼的に確認できる膜様組織により包まれている(図6)。この偽被膜は、急速に増大する腫瘍細胞により圧迫もしくは浸潤された正常組織や腫瘍細胞の層により構成される(図7)。偽被膜の周辺には反応層が形成される。この反応層は、腫瘍の影響を受けて増殖する間葉細胞や新生血管、浸潤する炎症細胞により構成される(図8)。反応層への腫瘍細胞の浸潤は良性腫瘍ではほとんど認められないが、悪性腫瘍においては、その種類により程度に差はあるが腫瘍細胞の浸潤が認められる(図9)。また、反応層へと浸潤した腫瘍細胞は微小病巣を形成する(サテライト病巣)。偽被膜と反応層の境界は不明瞭であり、両方の層を合わせて偽被膜と表現されることもある。また、反応層と周辺の正常組織との境界は肉眼上もしくは触診上不明瞭であり病理組織学的検査でないと正確な境界の判別は困難である。

腫瘍の外科的切除法と適応

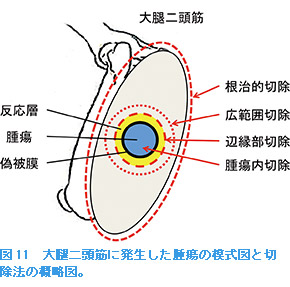

腫瘍の外科的切除法は腫瘍の解剖学的構造を理解したうえで、どこまで切除するかで4種類に分類される(図10)。どこまで切除するか?とは、つまり外科的切除縁(サージカルマージン)を組織上どこと設定し切除するか?ということである。

腫瘍内切除(偽被膜内切除)は偽被膜内で腫瘍を除去する切除法であり、辺縁部切除は肉眼上もしくは触診上判断可能な偽被膜および反応層をサージカルマージンとして、腫瘍および偽被膜ないし反応層を一括で切除する方法である。広範囲切除は反応層の周辺にある腫瘍が発生したもしくは影響をうける正常組織の一部をサージカルマージンとして、腫瘍、偽被膜、反応層および正常組織の一部を一括で切除する方法である。根治的切除は、腫瘍の発生したもしくは影響を受ける正常組織の全てをサージカルマージンとして、腫瘍、偽被膜、反応層および正常組織の全てを一括で切除する方法である。広範囲切除と根治的切除の違いは、大腿二頭筋内に発生した腫瘍を例に考えると、広範囲切除は大腿二頭筋の一部をサージカルマージンとして、根治的切除は大腿二頭筋全てをサージカルマージンとして切除するといったように、腫瘍が発生するもしくは影響を受ける組織の一部を切除するか全てを切除するかの違いである(図11)。

腫瘍内切除は当然のことながら腫瘍細胞の全てを取り除くことは困難であり、緩和目的の治療の際もしくは生検を目的とした組織採材に適応されることが多い。辺縁部切除は反応層への腫瘍細胞の浸潤を認めないような良性腫瘍(脂肪腫など)においては根治目的とした腫瘍切除法として適応できるが、反応層への浸潤の認められる悪性腫瘍においては根治目的とした切除法として適応する事は出来ず、緩和目的の治療として適応される。悪性腫瘍や一部の臨床的に悪性挙動をとる良性腫瘍(血管外膜細胞腫や棘細胞性エプーリスのような再発率の高い良性腫瘍)に対し根治目的とした腫瘍切除法は広範囲切除もしくは根治的切除となる。この二つの切除法の違いはスキップ病変(スキップ転移)を残す可能性があるかないかである。スキップ病変とは腫瘍の発生したもしくは影響を及ぼす組織内で血行性もしくはリンパ行性に転移した病変であり、広範囲切除ではスキップ病変を残存させる可能性があり、根治的切除では残存しない。

第1回目となる今回は腫瘍外科に関する総論を述べさせていただいた。次回以降では根治目的の外科療法に臨むにあたって必要となる知識や技術を述べていく予定である。

カテゴリから探す