はじめに

腫瘍診断治療の基礎について連載執筆させていただくことになりました。

近年、欧米から犬と猫に関する腫瘍学の教科書は多数発刊され、翻訳本も多いことから詳細については成書を熟読していただきたいと考えます。

今回の連載は、できる限り教科書に記載のないテクニックやコツを含めた基礎をご紹介できればと考えております。

まず、第1回は腫瘍症例と闘うために何故?基礎が必要なのかを症例を通して筆者の経験を解説させていただきます。

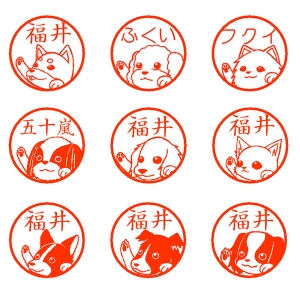

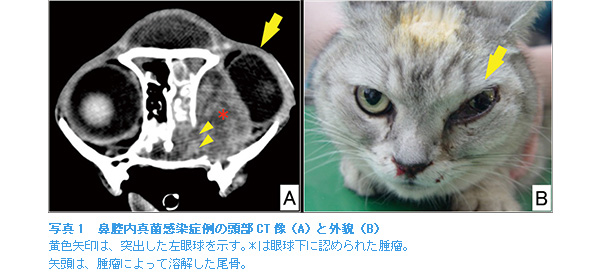

猫の頭部症例

猫の頭部CT像(写真1A )から本シリーズをスタートさせていただきます。 本症例は、7歳齢去勢雄の雑種猫です。 数週間前から頭部が変形し右目が突出したとのことで来院されました(写真1B)。さらに、額部から悪臭を伴う排膿と鼻出血も見られました。鼻腔内腫瘍が強く疑われるケースです。ただし、診断を確定せずに化学療法を開始することや、放射線照射を施すこと、さらに確定診断せずに予後不良と判断し獣医師が治療を諦め、安楽死を呈示する危険性もあり得る話のようです。 本症例は、鼻腔内腫瘤生検の結果、鼻腔内真菌感染症と診断しました。抗真菌剤の投与で顔面変形も眼球突出も改善した症例です。確定診断は重要であることを再認識する症例でした。

また、本症例では細胞診にてマクロファージが多数出現しており、細胞診で大型の独立円形細胞であるマクロファージを悪性腫瘍と誤診する可能性があることも認識しました。

犬の腹部症例

次に写真2の症例ですが、11歳齢、雌のコーギーです。腹部巨大腫瘤により食欲不振を呈し紹介来院されました。超音波検査にて内側左葉に巨大腫瘤が認められました。また、内側右葉、外側右葉に小結節が多数観察されました。肝臓に発生した巨大悪性腫瘍と複数の肝内転移という暫定診断で治療法はない末期状態との判断でしたが、セカンドオピニオンを目的としてご紹介いただいた症例です。肝臓に発生する腫瘍は種類も多様ですが、1葉の巨大腫瘤は肝細胞癌の特徴です。しかし、肝細胞癌の肝内転移は稀という特徴を考慮した診断アプローチを進めました。まず、肝臓腫瘤を経皮的Tru-cut生検と針細胞診検査を実施した結果、巨大腫瘤は肝細胞癌の疑いは高いが、右葉に認められる多発性結節は転移性病変である可能性は低いと判断し、巨大肝臓腫瘍摘出術と多発性結節の一部を切除生検しました。病理組織学的に内側左葉巨大腫瘤は肝細胞癌、右葉の多発性結節は結節性過形成と診断されました。術後2年経過していますが再発なく推移しています。本症例は、各腫瘍の特徴や挙動を把握することの重要性を強く感じた症例でした。

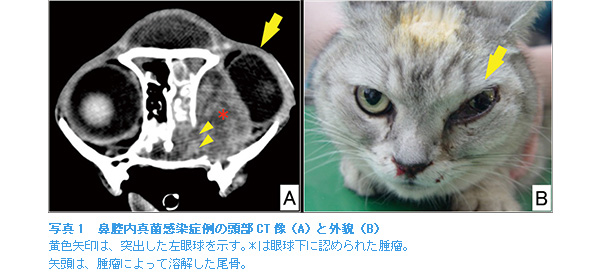

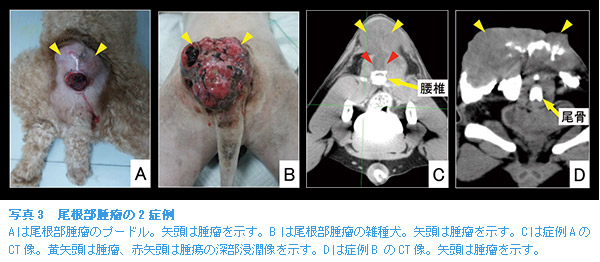

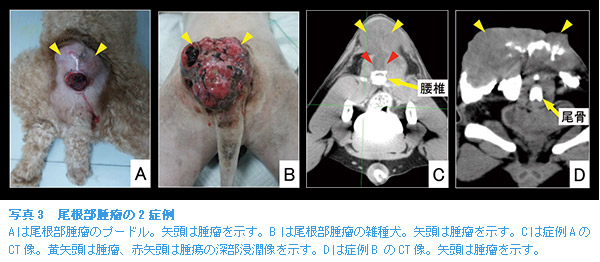

犬の腰部・尾根部症例

写真3の2症例は、術前手術範囲の決定にCT検査が有益であった症例です。2症例ともに腰部から尾根部に発生した自壊を伴う巨大腫瘤です。2症例共に摘出術を前提に精査を行いました。術前CT検査にて症例Aの腫瘤は深部に浸潤し、腰骨骨融解像が確認されたために外科手術不適応と判断しました。一方、症例Bは、外観は症例Aより潰瘍範囲も多く重篤に見えましたが、CT検査で深部浸潤像は確定されず、断尾を含めた拡大腫瘤摘出術にて根治した症例です。腫瘍の浸潤程度や転移の有無を評価するステージングならびに術前CT検査の重要性を再認識した症例でした。

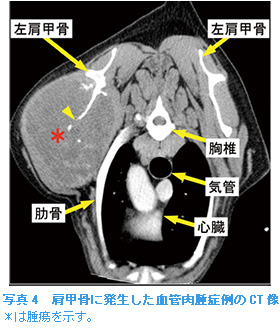

犬の肩甲骨部症例

写真4のCT像はラブラドールレトリバーの肩甲骨に発生した血管肉腫の症例です。肩甲骨骨融解により激しい疼痛を呈した症例です。本症例は、術前生検にて血管肉腫と確定診断されており、予後不良と判断しました。疼痛緩和を目的としたビスフォスフォネート製剤、局所緩和放射線照射、断脚術ならびに肩甲骨摘出術という選択肢をご呈示しました。ご家族は、余命が短いことを受容された上で、最後まで歩かせたいと庶幾されたことから肩甲骨摘出術を実施しました。術後2週間で軽度な跛行がみられるものの歩行可能となり、日々跛行は改善し、6カ月後の肺転移にて死亡するまでの間、正常に近い歩行が可能でした。

以上、5症例を紹介させていただきました。写真1の症例は、確定診断の重要性、写真2の症例は、腫瘍の特徴を把握した臨床の重要性、写真3の2症例は、術前ステージングと術前CT検査の重要性、写真4の症例は、腫瘍治療法の知識や技術の向上が臨床獣医師に要望されていることを認識した症例でした。

このような症例に遭遇した場合、的確な獣医療を実施するための腫瘍診断治療の基礎について執筆させていただきます。

本連載にて少しでも腫瘍診断治療に興味を持っていただき、腫瘍と正しく積極的に闘っていただければ執筆者として幸甚に存じます。

さて、腫瘍症例は国内の1次診療施設にどれくらい来院されているのでしょう?未発表データーですが、私が所属する日本臨床獣医学フォーラムの幹事病院で、北は北海道から南は沖縄までの29動物病院に依頼し、1年間の初診症例(予防は除く)を調査いたしました。初診症例中、腫瘍症例は犬でおよそ10%、猫でおよそ6%でした。また、犬猫ともに50%は、ご家族が腫瘍または腫瘤があるとの主訴で来院されました。すなわち、病気で来院される6~10%は腫瘍症例で、その半分は獣医師が腫瘍と診断しなければならないという結果でした。獣医療保険会社アニコムによる「家庭どうぶつ白書2013」が公表されています。この白書によると、犬の腫瘍疾患罹患率は全国で4.1%、猫は3.5%であったと報告されています。これらの結果を総合判断して腫瘍症例が多いと感じるか否かは相違あるかもしれませんが、腫瘍主訴率50%という結果から臨床獣医師はいつも腫瘍が隠されていると疑って診療する必要があるのではないでしょうか?

隠されている腫瘍をいかに診断し治療するか!これを克服するために腫瘍の診断治療の基礎を右記4回シリーズで掲載します。

第1回は、腫瘍症例の診療にあたり重要と考えられるインフォームドコンセントについて解説する。

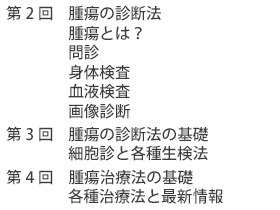

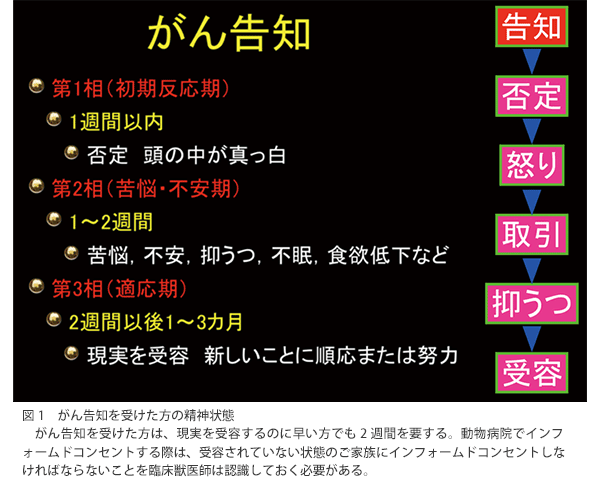

近年、犬や猫は家族の一員であり、愛犬や愛猫が悪性腫瘍であると告知された際のご家族の心境は、本人や家族が告知されたのと同様に感じる方は少なくない。図1は、悪性腫瘍であることを告知された方の心境の変化を示す。癌患者を担当する医師は,患者の心境を理解した診療をすべきと指導されている。まず、告知後1週間以内は初期反応期と呼ばれ自分自身の起きていることを否定し頭の中が真っ白で何も考えられない時期を過ごすことが知られている。1週間後より苦悩、不安、不眠、食欲低下などの苦悩・不安期が訪れる。現実を受け止めて順応することを受容と呼ぶが、早い方で2週間、受容まで3カ月間必要である方も存在する。

1次診療施設である動物病院で愛犬や愛猫が悪性腫瘍と告知されたご家族は、何も考えられないし、何も覚えられない初期反応期であることを臨床獣医師は認識しておかなければならない。臨床でのトラブルでは、言った!言わない!がトラブルとなる。初期反応期である方に言った!は通用しないことを理解する必要がある。

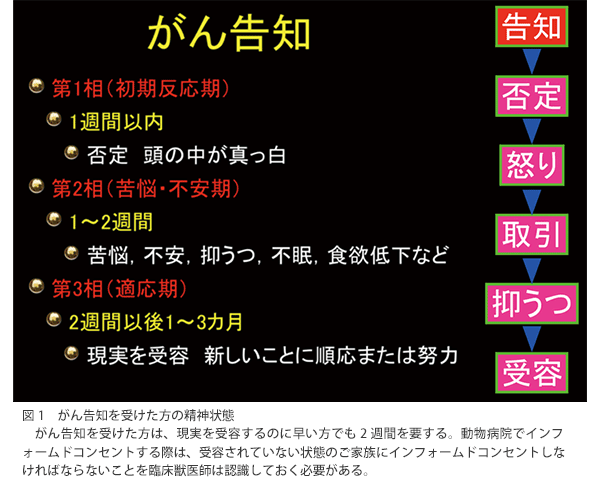

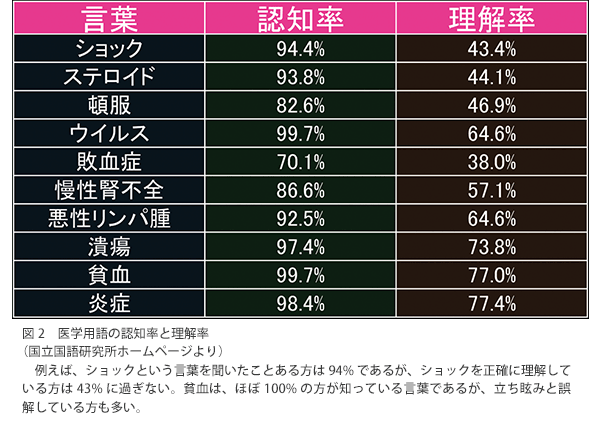

さらに図2は、医学用語について一般の方の認知率と理解率を示している。認知率とは、その言葉を聞いたことがあるか知っている単語であることを示す。理解率とは、単語の意味を正確に理解している比率である。頓服を食間と誤解しているケースや、貧血を立ち眩みと誤解しているケースは少なくない。

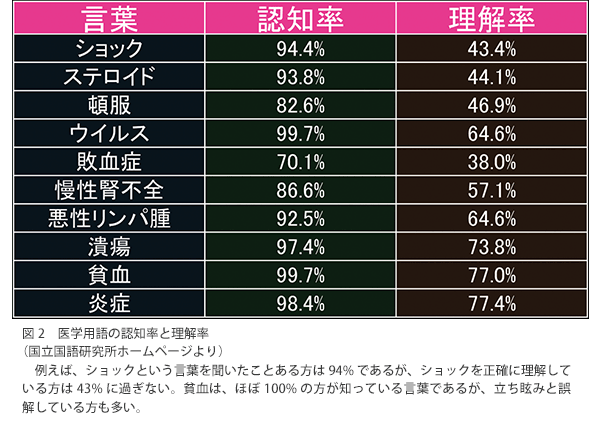

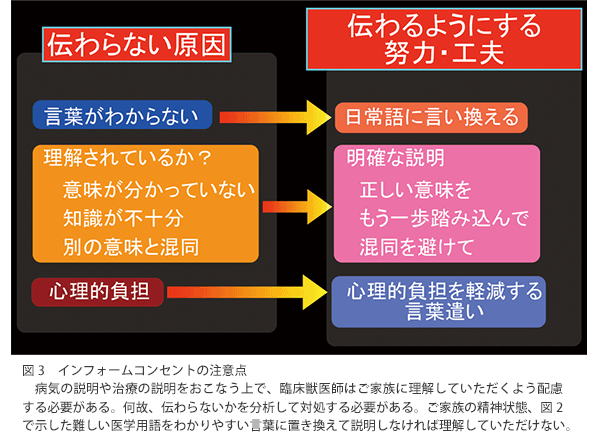

医療従事者が、あたりまえに用いる医学用語の多くは、ご家族は正確に理解されていない可能性が高いことをインフォームドコンセントする医療従事者側が認識すべきである。病気や治療の説明は、ご家族にわかりやすくお伝えすることが重要である。何故、伝わらないか?難しい言語を用いたり、ご家族の精神状態が深く関与していると考えられる(図3)。

対策法の一例として、上述した図2のホームページなどを参照し、医学用語をわかりやすい言葉で説明できるようにトレーニングすることや、カーボン型複写紙に書きながら説明し、1枚を病院に1枚をご家族にお渡しして、内容が不明であればいつでも質問を受け付けるようにするなどが挙げられる。

カテゴリから探す