鼻汁、くしゃみ、いびき、鼻出血、逆くしゃみ、鼻閉音、上気道性喘鳴、声質の変化など上部呼吸器疾患の臨床徴候は恐らくこれでほぼ全てだろう。しかし、これらの上部呼吸器徴候を示す疾患は鼻炎(細菌性、真菌性、ウイルス性、リンパ形質細胞性など)、鼻腔内異物、鼻腔内腫瘍、鼻咽頭内異物、鼻咽頭狭窄、鼻咽頭ポリープ、鼻咽頭内腫瘍、短頭種気道症候群(外鼻孔狭窄、軟口蓋過長、扁桃の拡張、喉頭室外反、喉頭虚脱)、喉頭麻痺、喉頭腫瘍など非常に多い。これら上部呼吸器疾患の臨床徴候は飼い主にとってすぐ目にあるいは耳につくものである。その中には苦しそうで家族にとって気が気でないこともある。今回は上述した疾患のうち、真菌性鼻炎、リンパ形質細胞性鼻炎、そして喉頭麻痺に対してどのような治療法があり、またどのような目標で行うのかについて紹介する。

1.真菌性鼻炎(犬)

犬の真菌性鼻炎ではアスペルギルス性鼻炎が最も好発する。短頭種の発生はまれで若年齢から中年齢の長頭種(15~20%は8~15歳)に多い。外傷、細菌やウイルス感染および腫瘍による組織障害後 1)、衰弱あるいは慢性代謝性疾患などが誘発因子として知られている 2)。

本疾患を示唆する所見は

・片側性で始まる

・鼻炎症状に対して抗生剤が反応しない

・大量の鼻出血がしばしば見られる

・長頭種に発症

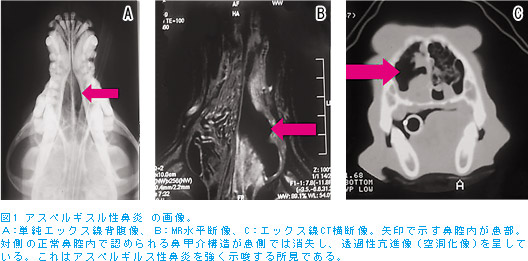

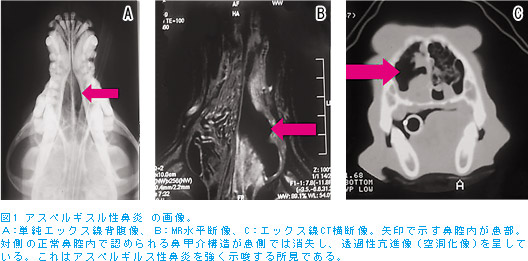

などである。また犬の慢性鼻炎の12~34%はアスペルギルス性鼻炎が占めていると言われている。この疾患を今回取り上げた理由は鼻腔内腫瘍との鑑別がしばしば必要だからである。犬の鼻腔内腫瘍はシェットランド・シープドッグやゴールデン・レトリバーなどの長頭種に好発し、平均発症年齢は約10歳前後、主な臨床徴候は片側性の鼻出血や膿性鼻汁などの非特異的であり、真菌性鼻炎と非常に類似している。両者の鑑別はもちろん組織診断であるが、私見としては鼻出血である。どちらも鼻出血が発現するが、鼻腔内腫瘍がくしゃみとともにあるいはじわじわと漏出するのに対し、アスペルギルス性鼻炎ではしばしば飼い主から「洗面器一杯分の鼻出血」などとやや誇張ではあるが、かなり大量の鼻出血が一度に発現するようである。その他、画像所見も非常に有用な鑑別方法である。すなわち、鼻腔内腫瘍の画像所見の一つが患側鼻腔の透過性低下像であるのに対し、アスペルギルス性鼻炎では透過性亢進像である(図1)。アスペルギルス性鼻炎では静脈炎や粘膜下組織血管の脈管壊死の結果、鼻甲介が壊死脱落することで空洞化を形成する。一方、腫瘍では鼻甲介が破壊されるが、そこには腫瘍組織や鼻汁で充満されることが一般的である。Avenrら 3)は50頭の犬の鼻腔内腫瘍におけるMRI所見では1頭のみ空洞化が見られたが、他は腫瘍あるいは鼻汁などで充満していたと報告している。その他、アスペルギルス性鼻炎の鼻鏡検査では鼻甲介萎縮、鼻汁漏出および白色、灰色あるいは緑色がかった真菌性プラークの形成などが見られる。真菌性鼻炎も進行すると両側性に波及し、また前頭洞の拡張や炎症に起因する顔面の変形や骨融解などが見られ死亡することもありうるため、早期に診断し、早期に治療を開始するべきである。治療は内科治療、外科治療その他の治療がある。

内科治療

(1)サイアベンダゾール*1 10mg/kg 経口投与 1日2回 6週間。奏功率:43%。

(2)ケトコナゾール*2 5~15mg/kg 経口投与 1日2回 6~10週間。奏功率:47% 。

(3)フルコナゾール 1.25~2.5mg/kg 経口投与 1日2回 8週間。奏功率:60% 。

(4)イトラコナゾール 5~10mg/kg 経口投与 1日1回~2回 8週間。奏功率:70% 。

副作用─ *1:食欲不振 *2:肝毒性

外科治療

鼻切開と鼻甲介組織掻爬:50%の奏功率。

筆者の経験から内科治療あるいは外科治療では根治は難しく、一時的に良化してもやがて再燃することが多いと感じている。ある報告では外科治療は有効な手段ではなく、むしろ有害であることが示唆されている 4)。

その他の治療

鼻腔内局所投与法

・1%クロトリマゾール溶液(100mgのポリエチレングリコールに1gのクロトリマゾールを溶解)を1時間かけて鼻腔内投与し、静置。月に1回の投与を1~数回の実施で奏功率が90%。ただし、本剤は日本未発売。

・深在性ポリコナゾール200mg入りバイアル1本(図2)を注射用蒸留水19mlで溶解して使用。

鼻腔内局所投与法を行う場合には全身麻酔下でバルーンカテーテルを左右鼻腔内および口腔内から反転して鼻咽頭内にそれぞれ設置して薬剤の気道内流入を防ぎ、薬液を鼻腔内に注入し、静置する(図3-A、B)。筆者はイトリコナゾールの内服で再燃したアスペルギルス性鼻炎に罹患した犬に対してポリコナゾールの局所投与を右横臥位、左横臥位そして腹臥位に各1本ずつ用い、それぞれ20分静置して行った。その結果、翌日から大量の膿汁が排出され、顕著に改善が見られた。1ヶ月後に再度同治療を行った結果、完治した。

アスペルギルス性鼻炎に対しては鼻腔内局所投与法が最も根治が期待出来る治療ではないかと考えている。

2.リンパ形質細胞性鼻炎

リンパ形質細胞性鼻炎とは人においては慢性非感染性鼻炎と定義されている。人における病因は特定の季節の花粉、カビ、真菌や動物の鱗屑や羽毛、ハウスダストマイトなどの吸引によると考えられている。犬や猫における明確な病因は不明だがアレルギーや刺激よりも免疫介在性などが指摘されている 5 )。病態はリンパ球や形質細胞の鼻腔粘膜への浸潤を特徴とし、その結果血管拡張や血管透過性が亢進し、うっ血や浮腫、漿液や粘液の鼻腔内貯留がおこる。猫よりも犬でしばしば見られ、中年齢のミニチュア・ダックスフンドやウイペットで好発する。臨床徴候はくしゃみ、両側性の漿液性あるいは粘液性の鼻汁排出(二次性の細菌性鼻炎が起こると粘調性の有色鼻汁)、逆くしゃみが見られる。また鼻出血は多くないが、鼻汁に血液が混じることもある。さらに過度の後鼻漏があると誤嚥して咳や時に誤嚥性肺炎を起こすことがある。確定診断は鼻粘膜の生検を行い、粘膜あるいは粘膜下に成熟したリンパ球や形質細胞を主体とする炎症細胞の浸潤である。単純エックス線、エックス線CT、MRI検査あるいは鼻鏡検査などの画像所見は非特異的であり、また細胞診や鼻汁検査においても常在菌や二次感染による病原体細菌が検出されるのみで診断的意義は低い。この疾患の治療は免疫抑制治療を用いた緩和あるいは維持治療である。プレドニゾンを2mg/kg、1日1回の経口投与で開始し、1~2週間効果を観察する。経過が良好なら徐々に漸減し抗炎症量(0.5~1mg/kg、隔日投与)で維持する 5,6)。その他、副腎皮質ホルモンの点眼薬(筆者は0.02%あるいは0.1%のフルオロメトロンを1日2回程度)を点鼻薬として使用している。これらの薬剤で効果が認められなかったり、重篤な副作用が見られた場合、シクロスポリンやアザチオプリンなどの免疫抑制剤をプレドニゾンと併用しても良い。ただ、臨床現場では二次性細菌感染が併発していることが多いため、筆者はプレドニゾンや免疫抑制薬を使用する際には抗菌薬を併用している。さらに粘調性の鼻汁の存在がしばしば重度な逆くしゃみを引き起こし、呼吸困難を引き起こすので去痰薬も用いている。下記に筆者がしばしば使用している抗菌薬と去痰薬を記す。

抗菌薬

・エンロフロキサシン:(バイトリル- 5~10mg/kg、1日1回、経口投与)

・アジスロマイシン:(ジスロマック- 10mg/kg、1日1回、経口投与)

この他、クリンダマイシンやドキシサイクリンなどもリンパ形質細胞性鼻炎に対する抗菌薬として推奨されている。

去痰薬

・L-カルボシスティン:(ムコダイン-10mg/kg、1日2回、経口投与)

・アンブロキソール:(ムコソルバン-1mg/kg、1日2回、経口投与)

また、鼻腔内の粘稠性鼻汁を緩和させるために噴霧吸入療法(ネブライザー療法:生理食塩水のみ、あるいは生理食塩水に去痰薬のムコフィリンを混和して使用)なども緩和的な効果が期待できる。

最後に筆者の私見として中年齢以上のロングヘアーのミニチュア・ダックスフンドが、慢性鼻炎徴候を呈し、抗菌薬を用いても顕著な改善が見られないあるいは休薬により徴候が再燃する場合、リンパ形質細胞性鼻炎と二次性細菌性鼻炎の合併症を強く疑うべきである。繰り返すが、この疾患に対する内科治療は緩和あるいは維持治療である。筆者の経験では治療開始により逆くしゃみや鼻汁排出の回数は減少し、臨床徴候など生活の質は改善したが、完治はしていない。

3.喉頭麻痺

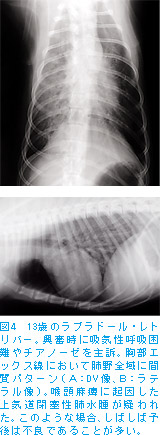

喉頭麻痺には先天性喉頭麻痺と後天性喉頭麻痺があり、前者はロットワイラー、ダルメシアン、レオンベルガーなどの1歳前後の若齢で見られ、後者はラブラドール・レトリバー、ゴールデン・レトリバー、セント・バーナード、アイリッシュ・セッター、アフガンハウンドなどの10歳前後で発症する。この疾患は披裂軟骨を動かす背側輪状披裂筋あるいはその筋肉を支配する喉頭反回神経に異常が起こることにより発現し、主に吸気時に左右の披裂軟骨が内反あるいは不動化する。多発性筋炎、重症筋無力症、遺伝性の神経筋疾患、特発性の喉頭反回神経変性、全身性末梢神経障害の一部などの筋肉系あるいは神経系の異常が原因としてあげられている。その他、披裂軟骨を動かす背側輪状披裂筋を支配する喉頭反回神経が甲状腺癌、心基底部腫瘍などの腫瘍性疾患、ウイルス性感染症、外傷、頚胸部の外科手術による合併症などの障害を受けて発現することも知られている。甲状腺機能低下症が本疾患の原因の一つであるとの意見もあるが、最近はやや否定的で後天性喉頭麻痺と甲状腺機能低下症の発症年齢が単に類似しているだけであろうと考えられている。吸気性喘鳴、発声の質または音量の変化、運動不耐性、発咳、呼吸困難、チアノーゼ、高体温、肺水腫(図4-A、B)などの臨床徴候が認められる。また、吸気性喘鳴のために軟口蓋過長や披裂軟骨の腫脹が認められることもある。確定診断は鎮静下あるいは軽度の全身麻酔下において内視鏡による披裂軟骨の動的な観察である。その詳細については2011年春号に掲載した筆者の記事を参照してもらいたい。治療には内科治療と外科治療がある。

内科治療

吸気努力が増加することで臨床徴候が悪化するため、吸気努力の軽減、抑制または慢性的な吸気努力により腫脹した披裂軟骨などの軽減を目的とした緩和治療である。

(1)鎮静療法

・アセプロマジン:0.005~0.02mg/kg 静脈内投与

・ジアゼパム:0.5~1.0mg/kg 静脈内あるいは経口投与

・酒石酸ブトルファノール:0.2~.4mg/kg 経口投与 静脈内投与

(2)抗炎症療法

・コハク酸メチルプレドニゾンナトリウム 10~20mg/kg 静脈内投与 緊急時(4~6時間毎)

・プレドニゾン 0.25~1mg/kg 経口投与 静脈内投与

・水溶性プレドニン 2~4mg/kg 、静脈内投与

・デキサメタゾン 0.1~0.5mg/kg 静脈内投与

(3)その他

・酸素マスク、酸素ケージ:低酸素血症時に

・水浴:高体温症時に

・環境温湿度の管理:環境管理時に

・運動制限

・体重コントロール

外科治療

根治目的の治療である。

成功率が高く推奨されている手術方法は片側披裂軟骨外側移動術(披裂軟骨と輪状軟骨あるいは甲状軟骨を牽引して固定)と口腔からアプローチする披裂軟骨部分切除術(小角突起の部分切除)である。その他、声帯ヒダの片側あるいは両側切除術もあげられる。また喉頭麻痺ではしばしば軟口蓋過長も見られることからその場合は過長した軟口蓋も同時に切除する。しかし、片側披裂軟骨外側移動術では誤嚥性肺炎、発咳、外科的修復の失敗、呼吸困難、胃捻転胃拡張症候群などの合併症がしばしば起こるようである(2~33%)(表) 7,8,9)。誤嚥性肺炎は手術直後には認められなくても、その後生涯にわたって発症の危険性がある。披裂軟骨部分切除術でも約40%程度の合併症がおこるとされている。そしてこれらの手術が難しい場合には永久気管切開術が必要となる。

後天性喉頭麻痺の術後の中央生存期間は1~5年である。また上述したように後天性喉頭麻痺の原因として全身性末梢神経障害があげられており、Thiemanらは後天性喉頭麻痺と診断された犬11頭全てにおいて2年以内に全身性のLMN徴候がみられと報告しており 10)、その場合は手術により呼吸器症状が改善しても予後は注意が必要である。

参考文献

- Ettinger SJ, Feldman EC. 80章 鼻の疾患:小動物内科学全書 第4版.松原哲舟監訳.LLL セミナー.1989,pp771-790.

- Sharp NJH, Burrell MH, Sullivan M, et al.Canine nasal aspergillosis: Serology and treatment with ketoconazole. J Smal Anim Pract. 25 :149 -158, 1984.l

- Avenr A, Dobson JM, Sales JI and Herrtage ME. Retrospective review of 50 caninenasal timors evaluated by low-field magnetic resonance imaging. J Small Anim Pract, 49 : 233 - 239, 2008.

- Harvey CE. Nasal aspergillosis and penicilliosis in dogs. J Am Vet Med Assoc.184 : 48 - 55, 1984.

- Burgener DC, Slocombe RF, Zerbe CA. Lymphoplasmacytic rhinitis in five dogs. J Am Anim Hosp Assoc, 23 : 565 - 568, 1987.

- Gartrell CL, O'Handley PA, Perrt RL.Canine nasal disease : Part II. Compendium on Continuing Education for the Practicing Veterinarin. 17: 539 - 547, 1995.

- MacPhail CM, Monnet E. Outcome of and postoperative complications in dogs undergoing surgical treatment of laryngeal paralysis: 140 cases (1985-1998). JAVMA,218 : 1949 -1956, 2001.

- Hammel SP, Hottinger HA, Novo RE.Postoperative results of unilateral artenoid lateralization for treatment of idiopathic laryngeal paralysis in dogs : 39 cases (1996 -2002). JAVMA, 228 :1215-1220,2006.

- Greenberg MJ, Reems MR, Monnet E.Use of perioperative metoclopramide in dogs undergoing surgical treatment oflaryngeal paralysis : 43 cases (1999-2006). Vet Surg, 36:E11, 2007.

- Thieman KM, Krahwinkel DJ, Shelton D,et al. Laryngeal paralysis: part of a generalized polyneuropathy syndrome in older dogs. Vet Surg, 36:E26, 2007.

カテゴリから探す