「咳」、「呼吸困難」および「呼吸が荒い」といった臨床徴候は「くしゃみ」や「鼻汁」とともに呼吸器疾患では日常的に遭遇する極めて一般的な呼吸器徴候である。しかしながら、これらの徴候を示す呼吸器疾患は非常に多く、我々臨床獣医師はその診断にしばしば苦慮する。上述した五つの呼吸器徴候のうち、「くしゃみ」や「鼻汁」は鼻腔内疾患であろうと推察できるが、「咳」であれば、呼吸器疾患由来なのか?循環器疾患由来なのか?さらには本当に咳で間違いないのか?などといった問題に直面する。そして呼吸状態の異常であれば鼻・鼻咽頭、咽喉頭、気管・気管支、肺および胸腔・縦隔のどの部位に病変があるのか?あるいは呼吸器疾患ではなく循環器疾患由来なのか?それとも神経疾患や筋肉疾患など呼吸器系や循環器系以外の可能性はないのか?など非常に広範囲に眼を向けてアプローチしていかなければならない。にもかかわらず、呼吸器徴候に対する非侵襲性の検査ツールは消化器疾患、泌尿器疾患や循環器疾患などと比較すると乏しく、主に単純X線検査が一般的である。結果、単純X線検査で異常所見が認められない場合は経験に基づいた治療を行い、その反応を観察することが多く、その治療に対して反応が見られなかった場合、次にどのようにアプローチしていけば良いのだろうかと悩んだことはないだろうか?

私自身は大学で勤務しているため、MRI、X線CTや内視鏡など種々の検査機器を使用する機会はあるが、呼吸器徴候を示す動物に対する全身麻酔のリスクなどを考えるとある程度、動物に対して侵襲性の低い検査を行い、病変部位を絞り込んだ上でこれらの検査機器の使用ができないものかと考えていた。その結果、動物の呼吸状態をしっかりと観察する、呼吸音をしっかりと耳で聴く、そして飼い主にしっかりと問診を行う、といった極めて古典的な方法による診断アプローチがいかに重要であるかを痛切に実感している。すなわち、私は視診、聴診そして問診を行うことで呼吸器疾患であれば病変部位を絞り込み、続いて単純X線検査としてどの部位の撮影が必要であるのか?あるいはどのような病態であれば全身麻酔をかけて内視鏡検査やX線CT、MRI検査などの必要性があるのかを考えている。今シリーズでは、一般的な呼吸器徴候を主訴とする動物に対して私自身が大学で実施している診断アプローチについて症例をまじえながら紹介する。

1.「呼吸異常」に対する診断アプローチ

呼吸の異常に対する診断アプローチでまず行うことは、(1)呼吸の異常が吸気努力であるのか?(2)呼気努力であるのか?(3)吸気呼気努力であるのか?を鑑別することである。

(1) 吸気時においてのみ努力呼吸であるのか?

吸気時のみに努力呼吸をしている動物の多くは呼気時間と比べて吸気時間の延長が認められるのが特徴的である。そして次に注目する点は鼻呼吸をしているのか?開口呼吸をしているのか?そしてこれらの呼吸状態とともに「いびき」のような音やガアガア音といった呼吸雑音が伴っているのか?について確認する。

呼吸雑音があり、かつ開口呼吸をしている場合、最も可能性が高い病変部位は咽喉頭部あるいは頸部気管であり、かつその疾患は動的に変化する病態であると考えられる。具体的には軟口蓋過長症や喉頭虚脱、喉頭小嚢外転などの短頭種気道症候群、喉頭麻痺や頸部発生の気管虚脱などである。これらの疾患は大部分において吸気時に気流障害を引き起こすが、呼気時においてはその気流障害が軽減あるいは消失する病態である。すなわち、軟口蓋過長症では過長した軟口蓋が吸気時に気道内に引き込まれることでエアースペースが狭くなり、結果吸気努力を強いられるが、呼気時においては咽頭内に押し戻されるため、気流障害は軽減あるいは消失する。

注1.喉頭虚脱や喉頭麻痺では多くが吸気時においてのみ披裂軟骨が内転するが、中には吸気時では披裂軟骨は不動化し、呼気時に内転する症例もある。これはベルヌイの法則(流速の速いところに物体が引き寄せられる)による。

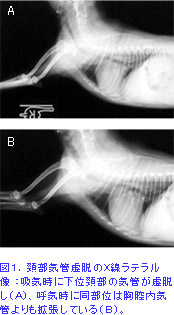

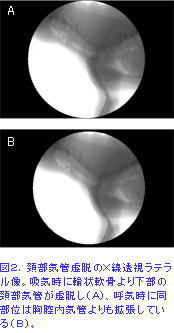

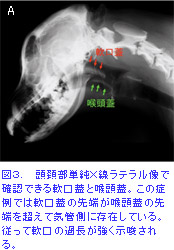

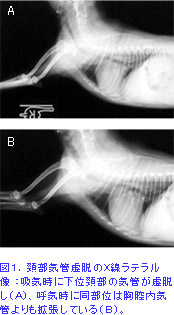

同様に喉頭麻痺や喉頭虚脱の多くは吸気時に左右の披裂軟骨が対称性に接するあるいは不対称性に重なることで吸気努力が起こるが、呼気時にこれらの重なりが解消するため、軽減あるいは消失する(注1)。喉頭小嚢においても吸気時に外転してエアースペースが狭窄するが、呼気時に解消する。さらに頸部気管虚脱では吸気時に虚脱するが、呼気時においては正常な気管径に戻るかあるいは正常以上に拡張する。従って、吸気性努力呼吸が観察されたら、次に単純X線検査やX線透視検査、そして内視鏡検査を検討する。私の場合、まず咽喉頭部と頸部気管部の単純X線像上における異常の有無を確認する。ただし、頸部気管虚脱を鑑別する際には、背腹像または腹背像の写真1枚と側方向については必ず吸気時に呼気時を加えた写真の計3枚の画像を取るようにしている(図1-A、B)。しかしながら、呼吸のタイミングによっては吸気時と呼気時それぞれの写真を撮影することが困難となることもあり、単純X線検査では虚脱の有無が明瞭に判断できない場合がある。その場合はX線透視検査を実施している。X線透視検査を行うことで気管の動的な変化が観察でき、頸部気管虚脱の有無をほぼ正確に評価できる(図2-A、B)。もし、X線透視装置がない場合は気管支鏡検査で気管軟骨の虚脱の程度や背側気管膜の腹側方向への下垂の有無を確認する。頸部気管虚脱が除外できたら、次は咽喉頭の評価を行う。咽喉頭の評価は麻酔下で行う内視鏡検査が最も適している。犬種によっては単純X線側方向撮影で軟口蓋と喉頭蓋の位置関係が明瞭に描出され、過長した軟口蓋の評価を行うことが可能となる(図3)。正常な軟口蓋の先端は、1985年にAronとCroweによれば喉頭蓋の先端を超えて後方に伸びることはなく、ほぼ扁桃陰窩の尾側縁の位置であると述べている1)。従って、軟口蓋の先端が喉頭蓋の先端部を超えている場合は軟口蓋過長であると言える(図4―A、B)。

また超音波検査で披裂軟骨の動的な動きから喉頭虚脱の有無の評価も可能であるが、特に短頭種気道症候群では外鼻孔狭窄、軟口蓋の過長、扁桃の拡張、喉頭虚脱、喉頭小嚢外転、声門裂狭窄および気管虚脱といった解剖学的あるいは形態学的異常が一つだけとは限らず、複数の異常を併発していることが多い。Torrezらは73頭の短頭種に対して短頭種気道症候群の有無について調査したところ、外鼻孔狭窄が見られたものは31頭(42.5%)、軟口蓋過長が見られたものは63頭(86.3%)、喉頭小嚢外転が見られたものは43頭(58.9%)そして喉頭虚脱が見られたものは64頭中34頭であったと報告している2)。従ってこれら全体を評価することが外科治療や内科治療などの治療の妥当性を判断する上で非常に重要であるため、内視鏡を用いた咽喉頭部の検査は必要であると考えている。さらに内視鏡検査により得られた動画を飼い主に見せることで理解も得られやすい。内視鏡を用いて咽喉頭部を評価する際に最も推奨される麻酔薬はチオペンタールNaである。この薬剤は喉頭運動に対する抑制効果が低いため、生理的に近い状態での観察が可能である。プロポフォール(4.5~7mg/kg)でも良いとされているが、チオペンタールNaよりは喉頭への抑制作用が強いため、同薬剤を用いる場合には呼吸中枢刺激薬であるドキサプラム(1mg/kg、i.v.)を併用した方が良い。ただし、アセプロマジンやジアゼパムなどの鎮静剤は使用しない方が良い。Jacksonらによれば喉頭の異常が見られない健常犬に対してアセプロマジンとチオペンタールNaの併用あるいはアセプロマジンとプロポフォールの併用で評価したところ、それぞれ全体の67%と50%の犬において喉頭運動が消失したと報告しており3) 、偽陽性となる可能性がある。チオペンタールNaの投与量は通常の導入麻酔量である25mg/kgではなく、12~16mg/kgをゆっくりと静脈内に投与する。導入麻酔量を投与した場合、喉頭運動が抑制し、偽陽性となることがある。そして気管内チューブを挿管せず、かつ自発呼吸下で観察することでより生理的に近い喉頭の運動性を評価することができる。

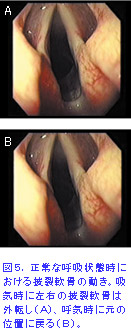

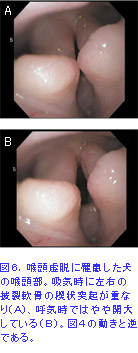

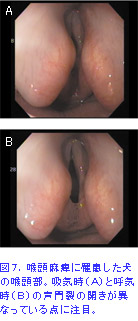

内視鏡を用いて咽喉頭部、特に披裂軟骨部の動的な評価を行う際には補助者に患者の胸の動きを観察してもらい、「吸気時」、「呼気時」と声をかけてもらうとより評価がしやすくなる。図5-A、Bに正常な喉頭の動きを記す。図6-A、Bに喉頭虚脱に罹患した犬の症例、および図7-A、Bに喉頭麻痺に罹患した犬の症例を示す。喉頭の動きとともに披裂軟骨の厚みを正常と比較しながら注目してほしい。吸気努力を主訴とする症例ではしばしば左右の披裂軟骨が腫脹している。

次に鼻呼吸の状態で吸気性努力呼吸を呈している場合、最も可能性が高い病変部位は鼻腔内、鼻咽頭内そして咽喉頭部である。咽喉頭部の病変では鼻呼吸、開口呼吸の両方の可能性が考えられる。次に鼻腔内と鼻咽頭内との鑑別であるが、短頭種の場合は先ず外鼻孔狭窄の有無を確認する。続いて鼻汁や鼻出血の有無について視診するとともに飼い主に対しても同様にこれらの有無について問診する。私は外鼻孔狭窄が見られず、かつ発症経過期間が長期にわたって鼻汁や鼻出血が見られない場合は鼻咽頭内に腫瘍性病変、鼻咽頭ポリープあるいは鼻咽頭狭窄などの病変が存在している可能性が高いと考えている。鼻咽頭内病変で産生される分泌物は外鼻孔からの排出よりも鼻咽頭から咽頭内に移動して嚥下あるいは気道内に吸引されることが多いため、逆くしゃみや咳徴候を発症している患者を数多く経験している。理想的にはCTやMRIを用いて鼻腔から鼻咽頭の評価を行ったのちに内視鏡による外鼻孔経由あるいは咽頭経由による精査が望ましい。ただし、猫や短頭種では外鼻孔から内視鏡を挿入することはスコープの内径サイズの点から極めて難しい場合がある。

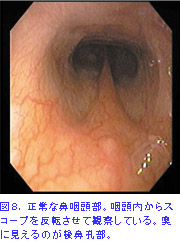

図8,9に正常な鼻咽頭内の画像と同部位に腫瘍が発生した症例を示す。繰り返しになるが、私の臨床経験では鼻呼吸による吸気性努力呼吸を呈している犬および猫において、外鼻孔狭窄が見られず、かつ発症経過期間が長期に及んでいるにもかかわらず、鼻汁や鼻出血が見られない場合は大部分において鼻咽頭内に病変が存在していた。従ってそのような臨床徴候の場合、CTやMRIなどの検査機器がなくても内視鏡による鼻咽頭評価で診断そして、必要に応じて組織採取できる可能性は極めて高いと思う。ただし、鼻咽頭内の組織採取をする際には事前に凝固系検査を行い、異常がないことを確認しておくとともに採取後は止血剤などによる止血処置を行い、さらに血液を気道内に吸引させないよう注意する。

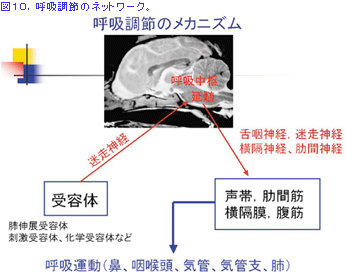

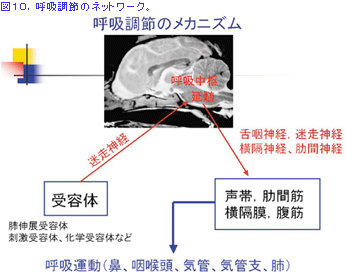

もし、上記のような呼吸器疾患が除外できた場合、次に疑うのは呼吸調節系の異常である(図10)。すなわち、神経疾患や筋肉疾患である。種々の呼吸刺激が主に呼吸器系に存在している受容体に感知され、神経を介して延髄に存在する呼吸中枢に伝達される。そしてその情報をもとに神経を介して肋間筋、横隔膜あるいは腹筋などが反応することで呼吸運動などが行われる。多発性筋炎や重症筋無力症、そして副腎皮質機能亢進症や甲状腺機能低下症などの代謝性筋疾患では筋力が低下するため、しばしば吸気性努力呼吸を呈する。従って、その場合、ASTやCPKなどの筋肉系の血液検査項目、X線透視検査による横隔膜や肋間筋の動きの確認、コルチゾールや甲状腺ホルモンなどのホルモン検査あるいは抗アセチルコリン抗体検査などを考慮する必要がある。

吸気努力が長期にわたって継続して呼吸筋が疲労したり、筋疾患によっては奇異呼吸となることがある。奇異呼吸とは吸気時に肋間筋や横隔膜が胸腔内圧に負けて胸腔内に陥没してしまう呼吸状態を指す。奇異呼吸により、肺の拡張が障害され、時にチアノーゼを呈することもある。

参考文献

- Aron, DN. and Crowe, DT., (1985)Vet. Clin. North Am. Small Anim. Pract. 15:891-917.

- Jackson, AM., et al., (2004)Vet. Surg. 33:102-106.

- Torrez, CV. and Hunt., GB.,(2006)J. small Anim. Pract. 47:150-154.

カテゴリから探す