腫瘍治療の3本柱とは、腫瘍に対する治療すなわち3大治療法である外科療法、化学療法、放射線療法の1本柱と、栄養を管理する食事療法の1本柱、そして疼痛緩和など苦痛緩和という1本柱の3本である。症例への治療は3本柱を同時に治療するべきである。たとえば、化学療法投与中の症例に対し、栄養学的なサポートと疼痛緩和療法を併用する。

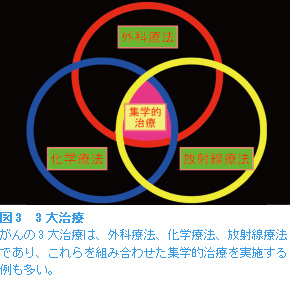

一方、3大治療とは外科療法、化学療法、放射線療法である。これらも、症例によって外科療法と化学療法や放射線療法を組み合わせた集学的治療が必要となる症例も多い。(図3)

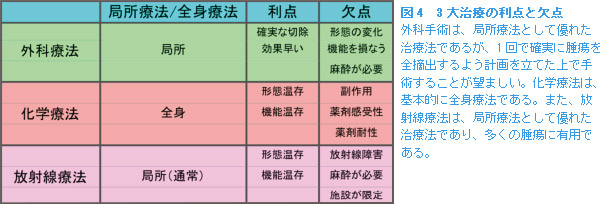

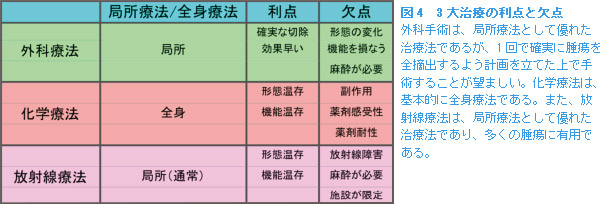

3大治療の特徴を図4に示す。

外科療法

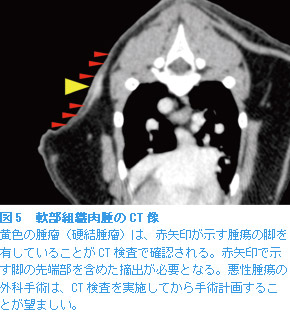

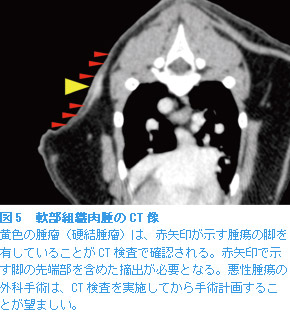

外科的に手術することは、形態や機能を損なうことが欠点である。しかし、1回の手術で確実に腫瘍を摘出することが可能であることから、多くの固形腫瘍の治療に用いられている。悪性腫瘍の外科手術で重要なことは、確実に腫瘍を摘出することである。そのために、腫瘍が悪性腫瘍であることを術前に病理組織学的に確定診断しておくこと、CT検査を用いた術前摘出範囲の決定と、術前シミュレーションすることで手術の流れをイメージすべきである(図5)。

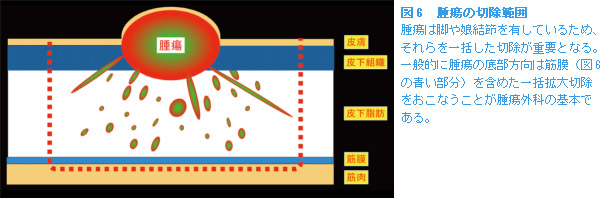

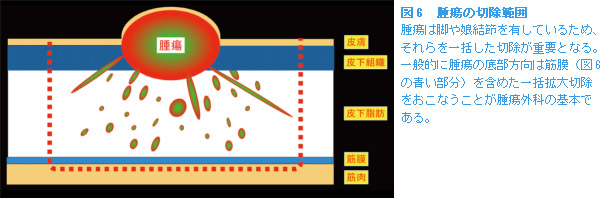

近年、肥満細胞腫の外科摘出範囲は、腫瘍の直径と同じ幅のマージンで切除することが推奨されている。すなわち、腫瘍の直径が2cmであれば腫瘍の周囲から縦横2cm、計直径6cmの切除で、最大マージン範囲は3cm、底部マージンは筋層1枚の切除が推奨されている(図6、図7)。

手術で完全摘出が不可能である場合、2回目の手術では腫瘍の浸潤が進み根治率が低下する上に、より侵襲性が高い手術となるため、最初の手術こそが根治する確率の高いことを充分理解し、最初の手術に全力を尽くすべきである。

化学療法

化学療法は、顕微鏡病変(細胞レベル)で効果を発揮する薬剤である。したがって、基本的には肉眼的に確認可能な腫瘍病変には化学療法は奏功しないと考えておくべきだと考える。例外として、リンパ腫や肥満細胞腫、組織球性肉腫などは肉眼病変でも化学療法単独で完全寛解するが、化学療法単独で完全寛解するケースが存在するが、化学療法単独で完全寛解に導くことが可能な腫瘍は少ないと理解しておくべである。また、化学療法の適用となる大原則として、悪性腫瘍と確定診断されていること、脈管内浸潤や転移が認められる場合、術後に腫瘍細胞が残存している場合の補助的化学療法であり、悪性腫瘍と確定診断されていない症例において化学療法を用いることは避けるべきである。

一定期間に投与される化学療法剤の量を薬物強度と呼び、副作用さえなければ化学療法の大量投与で根治率も高くなる筈であるが、実際には重篤な副作用が発現するため、副作用を制御した範囲の中で高い薬物強度の化学療法を実施することになる。

化学療法による副作用は、薬剤の種類により異なる。また、同じ化学療法剤を同じように投与しても副作用のでる症例とでない症例が存在する。図8は、犬や猫の臨床で用いることの多い化学療法剤の主な副作用と副作用発現ピーク時期を示す。

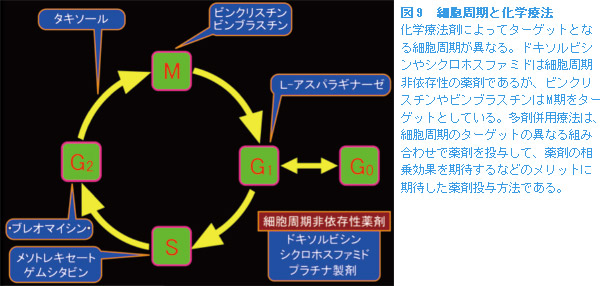

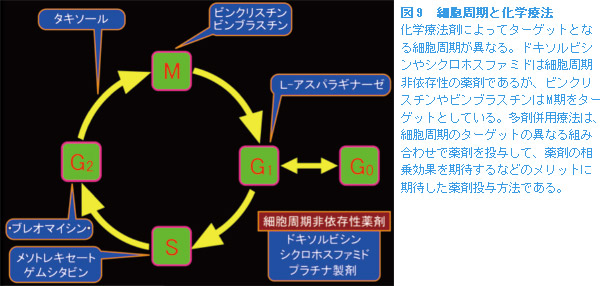

リンパ腫の治療などに用いる多剤併用化学療法とは、1種類の薬剤ではなく複数の薬剤を投与する方法で、これは薬剤により細胞障害メカニズムが異なることから、複数の薬剤による相乗効果を期待すると共に、各薬剤の副作用を減らす目的がある。図9は、主な化学療法剤がターゲットとする細胞周期時期を示す。

化学療法は毒である。これは、投与される動物や飼主さらには医療従事者にとっても毒であることを忘れてはならない。毒を扱うには、飛沫させないこと、吸引しないこと、直接触らないことなど徹底した暴露防止策が必要となる。特に、シクロホスファミド(商品名エンドキサン)の錠剤を、乳鉢などを用いて粉剤にする行為は、周囲にシクロホスファミド粉末を飛沫させ、暴露していることになる。

放射線療法

放射線療法が可能な施設は限られているが、国内でもいくつかの施設で放射線療法が可能である。メガボルテージと呼ばれる医学で一般的な放射線装置は、三重県の南動物病院が最初に導入し多くの症例に治療を施している。近年では、北海道大学や日本獣医生命科学大学、大阪府立大学など多くの大学病院に導入されている。また、主に体表腫瘍の治療に用いられるX線照射装置は、ネオベッツVRセンターや山口大学などの大学病院や2次診療施設に導入されている。

放射線療法は多くの腫瘍症例に対し有益な治療法であり、根治目的ならびに緩和目的で使用する。たとえば、化学療法に耐性を生じた縦隔型リンパ腫症例に対し、放射線照射を実施することで完全寛解に導けた症例、摘出不可能な肥満細胞腫症例に対し、化学療法と放射線照射を組み合わせた治療で根治に導けた症例、骨の溶解による激痛を呈した骨肉腫の症例に対し、緩和放射線照射を行うことで疼痛緩和し良好なQOLを維持した症例など、多くの症例で有益である。

獣医師は、末期がんで、治療を諦める前に、放射線照射可能な施設と相談して、緩和治療が可能かどうか模索するべきと考える。多くの症例で緩和ケアの開始が可能となるケースが多い。

3大治療以外の治療法

1例1例に対して獣医師は協力してベターな方法を模索することが動物医療を担っている我々の使命であると思う。

3大治療は、切って(外科療法)、毒を投与して(化学療法)、焼く(放射線療法)といった体に負担のある治療法である。近い将来、体に負担をかけずに腫瘍治療を施すような治療法に変遷することに期待したい。

多く研究者が、新しい犬や猫の腫瘍治療を研究しており、今後の成果に期待したいところである。個人的に特に注目したいのはリンパ腫など造血器腫瘍の治療に対する幹細胞移植であり、国内での治療開始に向けて徐々に準備を進めている。また、第4の治療として注目された養子免疫療法は、腫瘍細胞周囲組織が有する腫瘍免疫回避機構のため臨床効果が得られないことが医学分野で確認している。最新研究として、キメラ抗原受容体(CAR)を用いた遺伝子改変T細胞療法という免疫療法が研究レベルで効果が認められていることから、これらの新しい治療が獣医療分野に臨床応用される時代が早期に訪れてくれることを切望する。

腫瘍随伴症候群

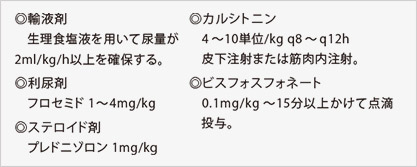

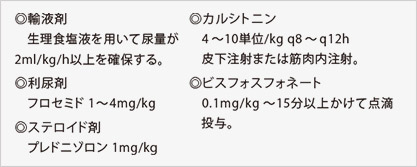

腫瘍症例では、発熱や食欲不振、悪液質、貧血など全身的な随伴症候群や、皮膚病変などの局所症状まで多くの随伴症候群がみられることがある。高カルシウム血症は、リンパ腫や肛門嚢アポクリン腺癌など多くの腫瘍でみられる腫瘍随伴症候群である。高カルシウム血症は、優先して血清カルシウム値を低下させることを目的とした治療が必要となる。高カルシウム血症の治療として原発腫瘍の治療と、生理食塩液による輸液、利尿剤、ステロイド、カルシトニンならびにビスフォスフォネートなどが用いられる。各薬剤の投与量は以下のとおりである。

播種性血管内凝固症候群(DIC)も、多くの腫瘍に併発する致死的な腫瘍随伴症候群である。DICに陥ると予後不良であるため、DIC前段階で早期発見して悪化を抑止する治療が必要となる。DIC前段階の治療も、原因となる腫瘍の治療と並行して、全血や新鮮凍結血漿を用いた凝固因子補充療法やヘパリンの投与や蛋白分解酵素阻害薬の投与をおこなう。

腫瘍治療効果判定

腫瘍の治療効果判定にはWHO基準とRECIST基準による効果判定基準が用いられる。WHO基準の効果判定は、腫瘍の縦×横×高さ×3.14を6で割った腫瘍の体積を求めて、体積が100%消失したものを完全寛解(CR)、50%以上縮小したものを部分寛解(PR)、25%以上増大したものを進行性病変(PD)と評価する。一方、近年発表された固形癌に対するRECISTの評価では、腫瘍の長径の和で評価する方法であり、医学も獣医学もRECIST評価が主に用いられるようになった。RECISTの評価では、標的病変、非標的病変、新病変と区別して 評価する。RECISTは1.1に改定され、下記のアドレスから日本語版が入手可能である。これを参考にして治療効果判定をおこなう。

カテゴリから探す