本特集の第1回目では、MRI検査の撮像原理と正常脳の画像、および基本的な読影法について記載した。今回(第2回目)と第3回目の記事においては、具体的な脳疾患のMRI画像とその読影において注意すべき点、さらに治療まで意識した場合に画像から得られる情報などについて、基本的にオーソライズされていること、また経験的に日頃から感じていることなどを、紹介したいと考えている。

第2回目の今回は、小動物の脳疾患において大きな割合を占める水頭症(脳室拡張)と炎症性脳疾患について記載することにする。

1 .水頭症

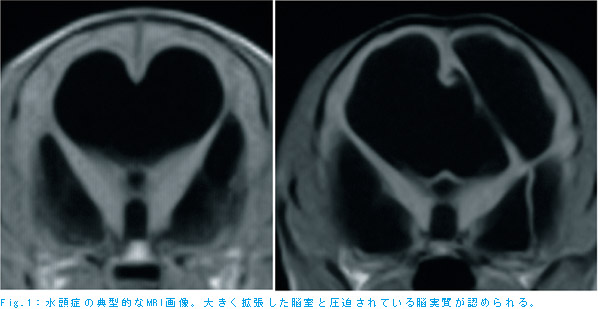

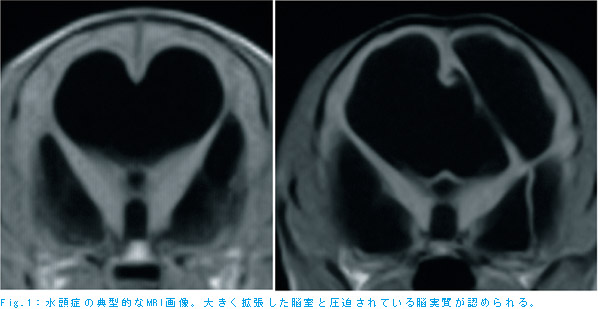

一般的に水頭症とは、頭蓋内において脳脊髄液が過剰に貯留することにより脳室が拡張し、正常な脳の形態と機能が損なわれる状態を示す。小動物では脳室拡張に対する客観的な判断基準が曖昧であり、水頭症の診断のガイドラインには依然として検討の余地が残るが、CTやMRIを駆使するようになりつつある最近の小動物臨床では、脳室の大きさを客観的に示すことが可能であることから、非常に一般的な疾患になりつつある(Fig.1)。

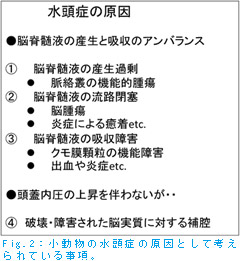

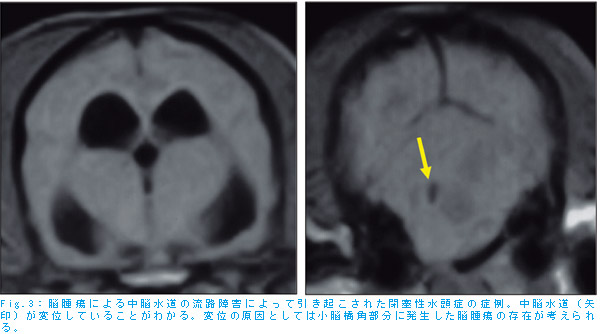

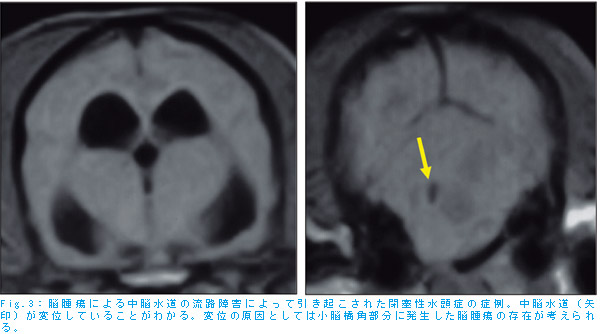

水頭症が引き起こされる原因については、Fig.2に示すとおりである。これらの中で①の髄液産生過剰は機能性の脈絡叢由来腫瘍が原因になるが、小動物領域における報告はほとんど見ることができない。また②の流路の閉塞については、脳腫瘍などの占拠性病変によって引き起こされることが一般的である。しかしこの場合の画像診断は腫瘍性疾患の鑑別等に向けられることが一般的である(Fig.3)。③のクモ膜下腔での髄液の吸収障害については、その具体的な証明は困難であるが、小動物領域においては水頭症の原因として常に念頭においておくべきと考えられる。また非常に侵襲性の強い脳炎や脳障害などにより脳実質の脱落を伴う場合には、Fig.2の④の脳室拡張が認められることがある。

水頭症の治療におけるMRI検査の役割

上述したとおり、水頭症は小動物臨床において最も一般的な疾患の一つと考えられる。またその治療法も、X線CTやMRIなどの断層撮影の導入によって取り組みが大きく変化したことも事実である。水頭症の特徴は脳室の拡張であるが、断層撮影検査によって脳室が大きく拡張していることを画像として示すことは、それほど困難なことではない。MRIについて言えば、すべての撮像方向における単純MRI画像のT1強調画像で、大きく拡張した脳室が低信号(脳脊髄液=液体成分)として描出され、その異常な拡張を画像上で容易に確認することが可能である。当然なことではあるが、T2強調画像では脳脊髄液は高信号を示す。

これらの単純なMRI検査により脳室の大きさを客観的に示すことが可能であり、これらの検査所見に基づき、その脳室の大きさが正常であるのか、あるいは異常であるのかということを、臨床症状などを参考にしながら検討することになる。しかしながらこの判断は、簡単なようで実はなかなか難しいところがある。先にも述べたが、小動物の脳室拡張において客観的な判断基準が確立されていないことが最も大きな原因である。また脳室の拡張の程度と臨床症状の重症度が必ずしも相関しないことも希ではなく、脳室拡張=責任病巣という判断に迷うことも臨床的には多い。

水頭症(脳室拡張)の診断におけるMRI検査の役割

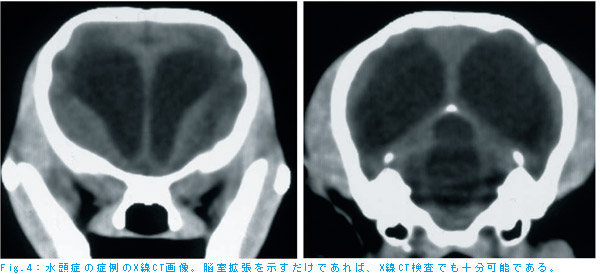

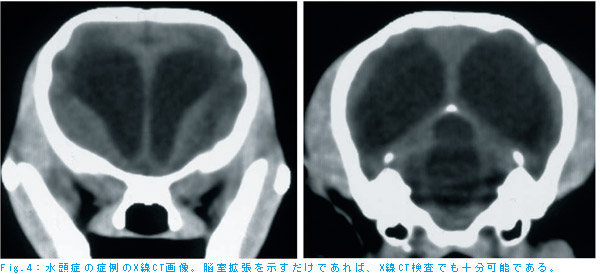

MRI検査に限らずX線CT検査を利用することによっても脳室の拡張所見を得ることは十分可能である(Fig.4)。事実、水頭症に対する外科手術法である脳室腹腔シャント術は、獣医領域におけるX線CT検査の普及に伴い、近年小動物臨床領域において広く普及し、実際の治験例が急速に増加している。言い換えれば、水頭症に対する積極的な外科的治療は、MRI検査の導入を待って獣医領域に浸透したわけではない。したがって獣医領域における脳室拡張の診断は、X線CT検査が利用可能であれば、それほど困らないのかもしれない。

それでは小動物の水頭症に対するMRI検査の有用性は、何に求めればよいのであろうか。いくつかの意見があると思うが、筆者は水頭症の症例(あるいは水頭症が疑われる症例)におけるMRI検査の重要性は、断層撮影の多様な方向を駆使して単に脳室拡張を示すことのみではなく、少し違うところにもあるのではないかと考えている。

1 )水頭症における頭蓋内圧上昇の示唆

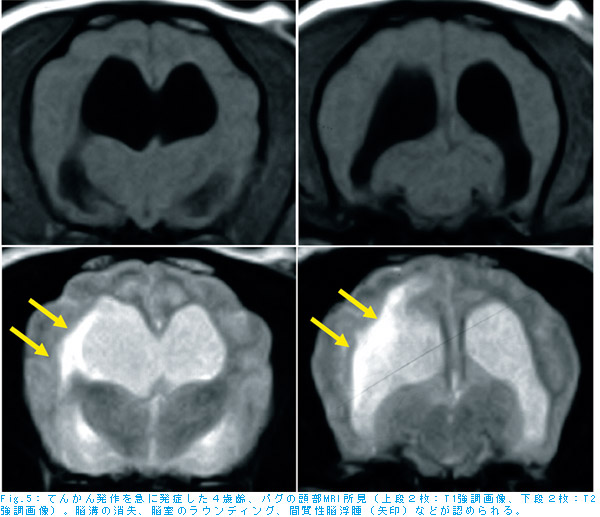

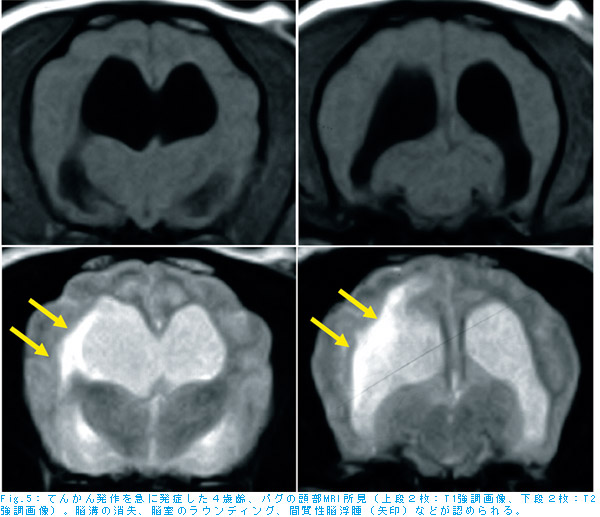

水頭症を含む頭蓋内疾患の場合には、頭蓋内圧の上昇が臨床症状の発現に深く関与している。正確な頭蓋内圧の測定には非侵襲的な手技が必要であり、MRI画像のみで正確な頭蓋内圧を測り知ることは困難である。しかしながら、頭蓋内圧が上昇していることを“示唆する所見”に注目することは可能であり、このような部分に注目すると診断の幅が広がり、臨床的に有用である。Fig.5に示した症例(パグ、4歳齢、突然発症したてんかん発作)の画像をみてわかることは何であろうか?

水頭症に限ったことではないが、頭蓋内圧が著しく上昇していると、正常例ではMRI画像上で容易に確認することが可能な脳溝が確認できなくなることが多い。この症例では脳溝を確認することはできない。また頭蓋内圧が上昇している際には脳室の形態が変化し、この症例でも認められるように特に “角が取れた”丸みを帯びた形態を示すことが多い(脳室のラウンディング)。また下段2枚のT2強調画像に注目してほしい。脳室に沿って脳実質に高信号領域が認められている。この領域は上昇した頭蓋内圧により脳室の上衣細胞が破綻し、脳室周囲の脳実質内へ脳脊髄液が漏出することで引き起こされる間質性脳浮腫(一般的に脳浮腫領域はT2強調画像で高信号に描出される)を示している。

これらのMRIの画像所見は頭蓋内圧が上昇していることを示唆するものと考えられる(Fig.6)。ただ単純に脳室の拡張のみを見るのではなく、以上のような画像所見に注目しながら読影することによって、症状の重篤さを説明するための材料や手術適応に関する判断材料が得られることはしばしば経験される。したがってMRI検査に携わる臨床獣医師として、心にとめておく臨床的価値は高いと思われる。

2 )脳室拡張を引き起こす原発性疾患の存在

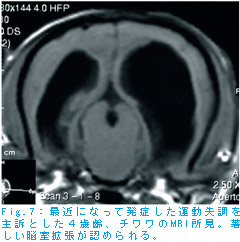

小動物における脳室拡張の診断基準が確立されていないことを考慮すると、単純に脳室が拡張していることを責任病巣として考えてよいかという疑問点は、臨床的にしばしば経験する。Fig.7の症例(チワワ、4歳齢、最近になって発症した運動失調)で得られたMRI所見をみていただきたい。この症例ではMRI上で明らかな脳室拡張が認められる。この所見と、さらに犬種がチワワであることを考慮すると、水頭症という診断は妥当なもののように感じられる。またこの症例に対するX線CT検査では、これ以上の付加情報が得られる可能性はきわめて低いと考えられる。

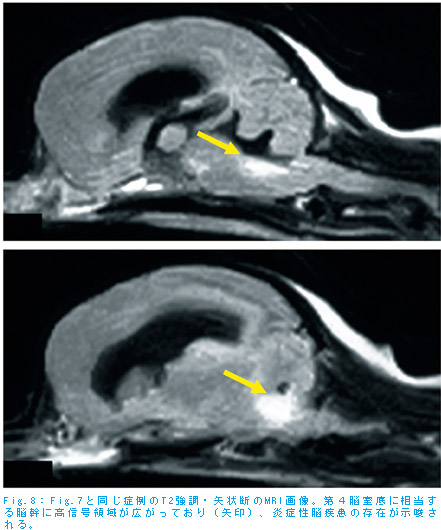

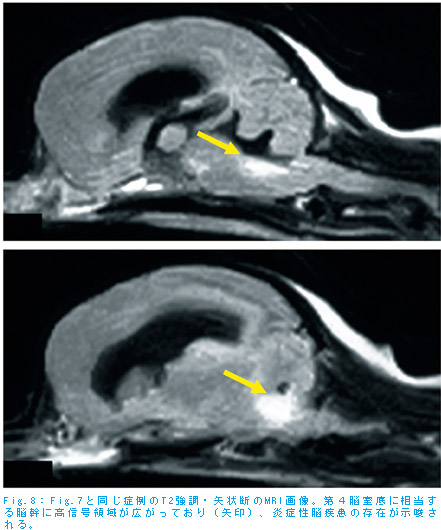

しかしこの症例における臨床症状のプロフィールに注目すると、4歳齢で進行性の神経症状を示している。このことは、ここで認められる脳室拡張が本症例の責任病巣として考えることにおいて、妥当であろうか?経験的はこのような状況が脳室拡張のみで引き起こされる可能性は十分あるが、それ以外の原因でも引き起こされる可能性も十分考えられ、何も疑うことなく脳室拡張のみで説明してしまうのは多少危険があるように感じる。そこで本症例のMRI所見を、他の断層撮影方向の画像を含めて注意深く検討すると、別の問題点が浮かび上がる。Fig.8はこの症例の複数の矢状断FLAIR画像であるが、脳幹部に高信号を示す部分が認められる。脳脊髄液の精査などの追加検査が必要であるが、年齢等を考慮した場合、肉芽腫性髄膜脳炎などの炎症性疾患が潜在的に存在している可能性は無視できない。また炎症性疾患が責任病巣であるのなら、治療法としてシャント術を選択することは適切とはいえず、またインフォームドコンセントにおける症例の予後に関しても、十分な注意が必要になる。MRIを利用した場合、このような鑑別診断が可能になる症例が増加することが予想され、小動物の脳疾患の診断精度の向上が期待される。

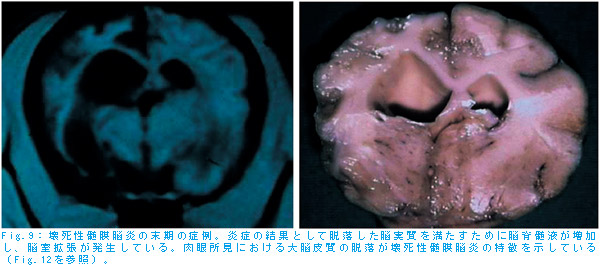

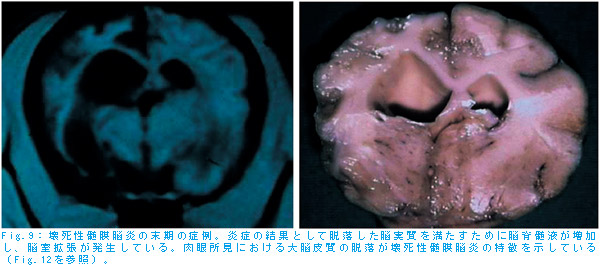

またFig.9の症例も一見すると脳室拡張が著しく、水頭症と判断される可能性を有する症例と考えられる。しかしこの症例は、犬における代表的な脳の炎症性疾患である壊死性髄膜脳炎の末期的な症例である。炎症性脳疾患の中には慢性経過をたどり、比較的長い臨床症状の推移の後に脳実質が破壊され脱落してしまうものがある。このような症例は、末期の壊死性髄膜脳炎などでしばしば経験され、水頭症の原因の項(Fig.1)でも④に挙げた補腔的な水頭症はこのような症例が相当する。この末期の状況では、著しい脳室拡張が認められるからといって積極的な外科的介入を行っても良好な結果が得られる可能性は低く、動物のオーナーに治療や予後について正しくインフォームドコンセントを行うためには、このような状況を正しく判断する必要がある。なお壊死性髄膜脳炎の画像に関しては、次項にて補足説明する。

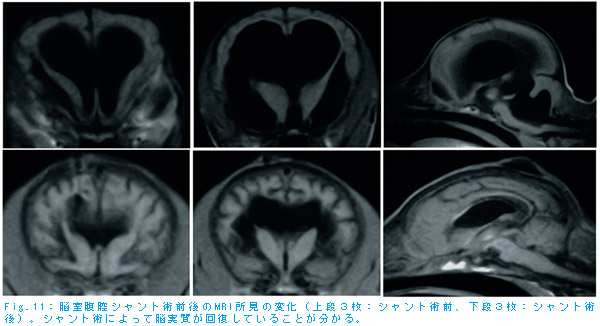

治療への貢献

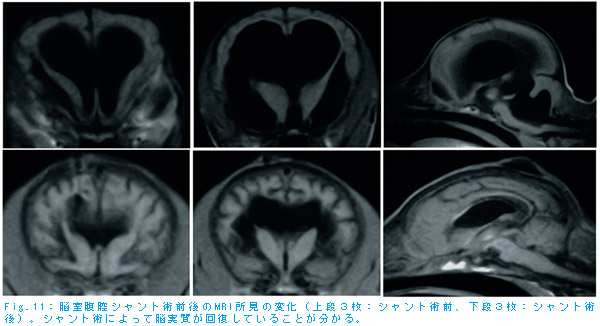

上述した項目に注意し、外科手術の適応であると判断される水頭症の症例を正しく見つけ出すことができれば(ここがかなり難しいポイントと思うが)、そして動物のオーナーが積極的な外科手術を希望すれば、脳室腹腔シャント術などの外科手術の適応となる。Fig.10はシャント手術の一部を示したものであり、またFig.11は外科手術の後にMRI検査を経時的に行い治療効果を追跡した結果である。脳実質の回復が見られ、それに伴い神経症状が軽減するとともに著しいQOLの改善が得られた症例である。

2 .炎症性疾患

小動物における炎症性脳疾患のMRI画像の読影には、なかなか困難な側面がある。現時点における脳炎の画像の一般的な理解としては以下の通りではないかと思われる。

1) MRIの画像上で炎症性疾患は瀰漫性の病変を示すことが多い。しかし肉芽腫を伴う肉芽腫性髄膜脳炎(GME)などの場合には、限局した病変を示すことがある。

2)炎症性疾患の種類にかかわらず炎症を起こしている領域は、T2強調画像やFLAIR画像で高信号を示す。T1強調画像では正常脳とほとんど同一の信号強度を示すことが多いが、やや低信号を示すこともある。

3)ただし炎症の範囲や程度は個々の症例や疾患の病期によって異なり、短期間に驚くほど変化することもある。したがって可能であれば、経時的な検査が望ましい症例もある。

4)増強効果については様々であり、軽微な増強効果を示すことが一般的であるが、GMEの場合には、肉芽腫を反映すると考えられる領域が均一で強い増強効果を示すことがある。

以上のことから分かるように、炎症性疾患のMRI画像の特徴には曖昧な点が多い。したがってMRI画像が診断の決め手になることは多くない。脳炎の診断は画像のみに依るのではなく、臨床症状、年齢、品種、さらには脳脊髄液の性状などを総合的に判断して行うことになることが多い。画像診断はその一助という位置づけと考えた方が良い。

典型的な炎症性疾患のMRI画像

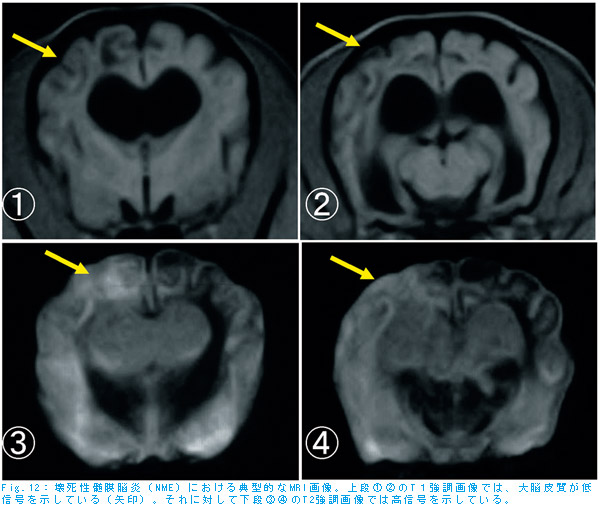

しかしながら小動物臨床において発生頻度の高い脳炎については、最近のMRIの普及と症例の積み重ねによって、画像的な特徴が徐々に蓄積されつつある。脳疾患が分類されるカテゴリーは様々であるが、臨床的に遭遇する機会が多いものは、壊死性髄膜脳炎(NME)と肉芽腫性髄膜脳炎(GME)ではないかと思われる。これらの2つの炎症性疾患は比較的症例の蓄積が多く、MRI画像の特徴も徐々に一般的な理解としてとらえられるようになりつつある。したがってこれらの炎症性疾患のMRI画像の特徴を理解しておくことは臨床的な価値が非常に高い。これらの疾患を疑いMRI検査を考慮する場合には、まず始めにMRI画像上で確認される病変の位置に注目するとよい。

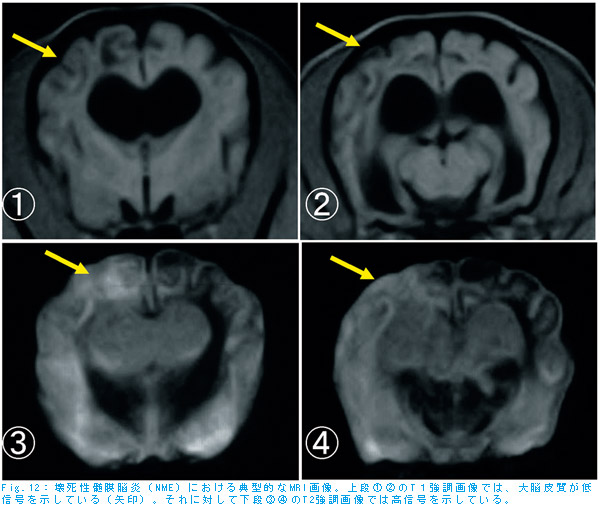

MRI画像上のこれらの鑑別に関して最も注目するべき点は、炎症病変が主に存在している部位である。NMEは主に大脳皮質と皮質下の領域に瀰漫性に広がるに非化膿性の炎症性病変であり、その原因は不明である。またそのMRI画像はこれらの病変が分布する部位を反映した画像を示す。Fig.12がその典型的なMRI画像例であり、大脳皮質に一致したT2強調画像での高信号領域が認められる。

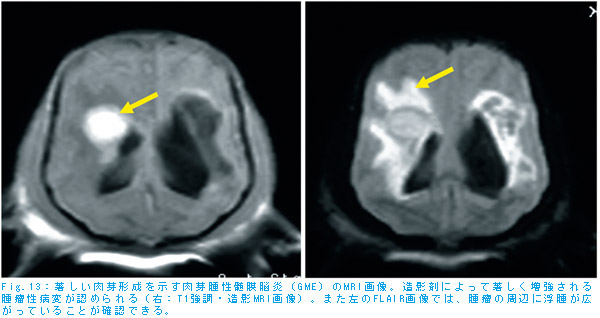

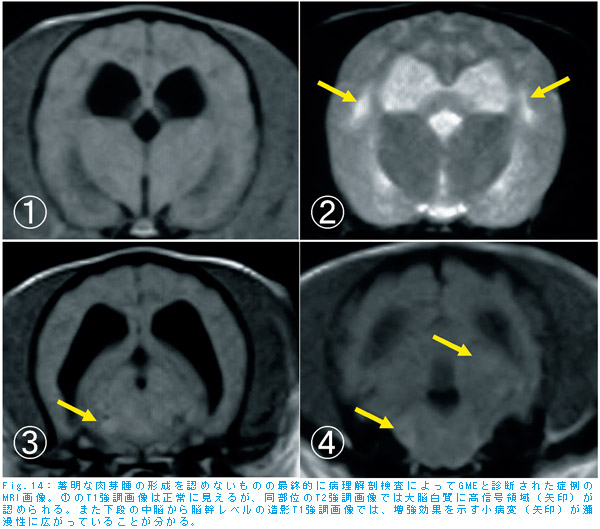

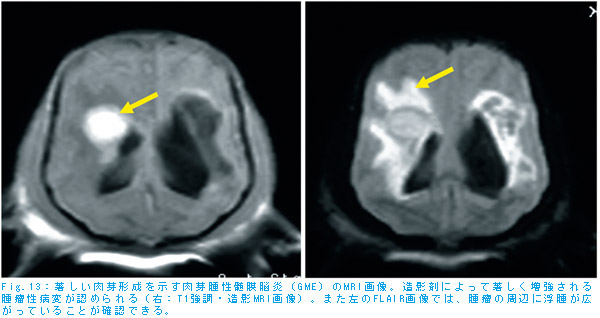

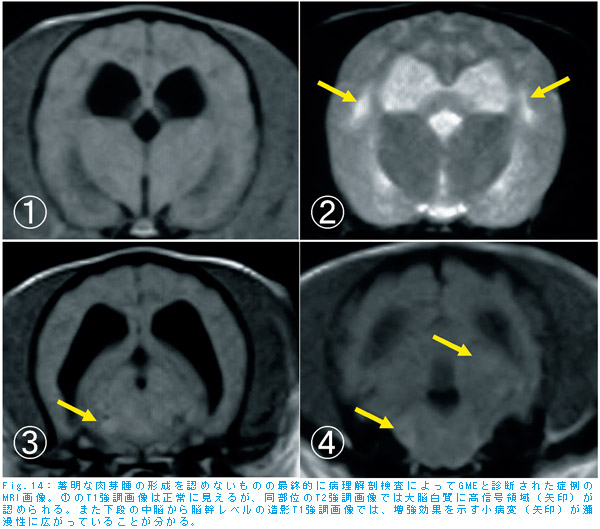

いっぽうGMEは単核球の浸潤と肉芽腫形成を特徴とする非化膿性の炎症性病変であり、NMEが皮質を中心とする病変であるのに対して、大脳、小脳、脳幹などの白質を中心として発生することが多い。著明な肉芽形成を示すことがあり、それを反映する腫瘤性病変のような画像を示すこともあるが、一般的な腫瘍性疾患に比較すると腫瘤効果(mass effect)は弱い印象を受けている。肉芽腫形成部位は明瞭な増強効果を示し、明らかな肉芽腫を形成しない場合においても、炎症性病変等の周辺にわずかな増強効果のみが認められることがある。Fig.13は著明な肉芽形成を認めるGMEのMRI画像である。また肉芽腫を形成しない本症例もしばしば経験され、Fig.14はそのような症例である。炎症を反映するT2強調画像の高信号領域と、瀰漫性に広がる散在性の増強効果を見ることができる。

これらの炎症性脳疾患の鑑別という観点に立てば、画像上で灰白質と白質が区別可能であるという優れたコントラスト分解能が必要である(この鑑別能に関しては前号で述べているので、可能であれば参照していただきたい)。言い換えると、ある程度の根拠を持って画像上からこれらの炎症性疾患を区別するためには、MRI検査が必要ということになる。

その他の炎症性脳疾患について

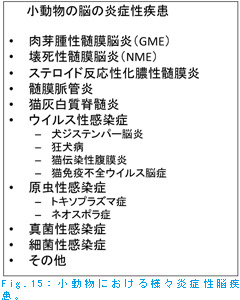

小動物臨床領域には、Fig.15に示したように、その他にも数多くの炎症性脳疾患が存在している。これらの疾患に相当するMRI画像に関しては、依然として不明な点が多く残っている。散発的な症例の経験はあるものの、NMEやGMEなどのようにまとまった知見として紹介することはできない。今後の課題は、現在はまだ不明なままの炎症性脳疾患の知見例を増やし、画像に関する情報を丹念に収集していくことであると考えられる。

カテゴリから探す